法事においては法要後に参列者と会食をすることが一般的ですが、どのように準備したらいいのでしょうか。

本記事では、法事の開催を予定している方のため法要後の会食について以下の内容を紹介します。

- ●法要後の会食「お斎(おとき)」の意味

- ●法要後に会食をするときの流れ

- ●法要後の会食にかかる費用の相場

- ●法要後の会食をするのにふさわしい場所

- ●法要後に会食をするときの料理の決め方

- ●法要後に会食をするときに必要な準備

- ●法要後の会食を「しない」場合のマナー

ぜひ、本記事を参考にしながら、故人と参列者がともに過ごせる有意義な場を設けてください。

法要後の会食「お斎(おとき)」の意味

法要後に設けられる会食を「お斎(おとき)」といいます。法要そのものは故人の供養をするための儀式であり、法要と会食をともに行う仏事が「法事」です。

「お斎(おとき)」の語源は「斎食(さいじき)」といって、決められた時間に食事をすることを意味します。仏教における「出家者は正午を過ぎたら食事をしてはいけない」といった戒律が由来です。

法要には僧侶を招くのが慣わしでしたから、僧侶への食事の提供を前提に法要後の会食が「お斎(おとき)」と呼ばれていました。

近年では、僧侶が同席しない親族のみでの会食が主流ですが、参列者が故人を偲びながら過ごす大切な時間として供養の意味でも会食の場が設けられています。

法要後に会食をするときの「流れ」は?

ここでは、法要後の会食の一般的な流れを確認しておきましょう。

| 流れ | ポイント |

| 1. 始まりの挨拶 | 施主より参列へのお礼と会食開始の挨拶をします。 |

| 2. 献杯(けんぱい) | 故人を偲んで黙祷や合掌を行ってから静かに発声し飲み物を口にします。 |

| 3. 食事・歓談 | 施主は参列者を回ってお礼や挨拶をします。 |

| 4. 締めの挨拶 | 会食終了の挨拶をしたら返礼品や帰り方の案内などをします。 |

| 5. お見送り | 参列者に返礼品を渡します。※大人数の場合はお膳と一緒に置いておきます。 |

法要後の会食の「費用相場」はいくら?

法要後の会食の費用相場は一人当たり3000円~1万円程度です。どこで会食をするかによっても幅がありますが、大きな節目の法要や二つ以上の法要を合同で行う「合斎(がっさい)」などでは予算が高めに設定されることもあります。

| 会食費用の目安 |

| 家族だけの小規模……3000円~5000円程度 |

| 親族を含めた中規模……5000円~7000円程度 |

| 大規模、特別な節目など……7000円以上 |

法要後の会食をするのにふさわしい「場所」は?

ここでは、法要後の会食にふさわしい場所について紹介します。

- ●お寺

- ●法要会館

- ●ホテル宴会場

- ●飲食店

- ●自宅

それぞれの場所についてポイントを見ていきましょう。

お寺

お寺には法事のための客間があり、法要後の会食に使われることもあります。お寺での会食なら移動の手間がかかりませんし、故人への供養という面で環境的にも過ごしやすいでしょう。また、法事に合った料理を出してくれるメリットもあります。

法要会館

お寺ではなく法要会館で法要と会食の両方を行うケースも増えています。お寺で行うのと同じように移動の手間が省けますし、法事に特化した料理が出されるので便利です。また、ホテルとは違って披露宴や祝賀会といった慶事でのゲストと一緒にならずにすみます。

ホテル宴会場

たとえば遠方からの参列者が多い場合はアクセスしやすい駅近くのホテル宴会場も選択肢のひとつです。たとえ宿泊の予定がなくても、ホテルによっては駐車場利用や送迎バス、車椅子対応といったサービスも受けられます。遺骨の持ち込みが制限される可能性はありますが、法要プランを提供している場合は料理選びに悩まず予約できるでしょう。

飲食店

お寺や法要会館で供養を済ませてから近くの飲食店へ移動する方法もあります。法事だからといって和食でないとダメということはありません。故人が好きだった料理や故人との思い出の店など、故人を主体として選んでもよいでしょう。

ただし、法事に適した料理を出してもらったり、参列者全員で利用できる個室を押さえたりなど予約時に注意を払う必要があります。

自宅

故人の自宅や施主の自宅など、故人とゆかりのある場所で会食を行うことそのものが供養になります。自宅での会食には、法事用の仕出し弁当を宅配してもらったり、故人の好物を手作りしたりなどして準備するのが一般的です。

ただ、駐車場や駅などからのアクセス、参列者が集まれるだけのスペースなどを考えて「家族のみ」「近しい親族だけ」といった小規模なものになる場合があるかもしれません。

法要後の会食でいただく料理の「決め方」は?

ここでは、法要後の会食でいただく料理の決め方について紹介します。

- ●精進料理など和食中心なのが基本

- ●故人の好物や和食以外でも問題なし

- ●子供向けに大人と別の料理でもよい

- ●故人のための陰膳を用意することも

それぞれの決め方について見ていきましょう。

精進料理など和食中心なのが基本

そもそも法要は仏教の考えにもとづいて行われる仏事ですから、法要後の会食には「殺生」を連想させる動物性食品を使わない精進料理などの和食を食すのが原則です。お寺や法要会館、ホテルなどでも法要後の会食であると伝えたら基本的には弔事用の料理が出されます。

法事での会食で「タブー」とされる食材については一例を挙げていますので、ご参照ください。

| タブー食材の一例 |

| 肉、魚、卵といった動物性のもの |

| ニンニク、タマネギ、ネギ、ニラ、ラッキョウなど煩悩を刺激するとされる「五葷(ごくん)」の食材 |

| 鯛、海老、伊勢海老などの縁起物とされる食材 |

| 紅白や金箔といった慶事料理に好まれる華やかな食材 |

| ぶり、たけのこなど成長や出世の意味をもつ食材 |

| かつお、とんかつなど「勝つ」の語呂合わせになる勝負事に好まれる食材 |

故人の好物や和食以外でも問題なし

法要後の会食には故人への供養の意味もありますから、故人の好物を囲んで故人を偲ぶのは問題ありません。また、最近では中華やフレンチ、イタリアンといった和食以外の料理が出されることもあります。

どのようなジャンルがいいか悩んだら、年長者や故人と近しい親戚などに相談してもよいでしょう。

子供向けに大人と別の料理でもよい

子供の参列者が同席する場合は、お子様御膳など大人と別の料理を注文する場合があります。大人と違って精進料理や和食が食べにくい子供には唐揚げやハンバーグ、スパゲッティといった「お子様ランチ」のようなメニューでもかまいません。

故人のための陰膳を用意することも

たとえば三回忌までの法要後なら「陰膳(かげぜん)」といって故人のために専用の料理を用意することもあります。陰膳は「仏膳椀(ぶつぜんわん)」や「供養膳(くようぜん)」といった仏具に「一汁三菜」の精進料理を盛るのが正式な作法。

お寺や法要会館、ホテルの法要プランなどでは対応してもらえることがありますので、もし陰膳を用意したい場合は予約前に相談してみてはどうでしょうか。

法要後に会食をするときの「準備」は?

ここでは、法要後の会食に必要な準備について一般的な項目やポイントを紹介します。

| 項目 | ポイント |

| 会食の手配 | ・自宅以外の場合は法事での会食であることを伝えた上で予約する。 ・週末や大型連休などは混雑するため1か月~2週間前を目安に予約する。 |

| 案内 | ・参列者へは案内状に記載するなどして会食の詳細を伝えておく。 ・僧侶へは「粗宴を用意しております」と事前に伝えておく。 |

| 席順決め | ・僧侶を招く場合は最上座に配席。 ・僧侶へのもてなしのため施主は僧侶の隣に着席。 ・施主以外の親族は年齢や故人との関係性の順で下座へと並ぶ。 ・大人数の場合は席札を用意しておくと案内がスムーズ。 ※出入り口から最も遠い席が「上座」。 |

| 仏具 | ・故人の位牌と遺影を用意して当日は上座に置く。 ・故人のための「陰膳(かげぜん)」を用意する場合は並べて置く。 ※出入り口から最も遠い席が「上座」。 ※会場によっては持ち込み不可のため事前に確認しておく。 |

| 送迎車 | ・アクセスが不便な場所や年配の参列者が多い場合は送迎があると便利。 ・法要会館やホテルなどは送迎バスが利用できる場合があるので確認しておく。 |

| 挨拶 | ・施主は始まりの挨拶、献杯、締めの挨拶を考えておくとよい。 ※献杯を施主以外にお願いする場合は事前に伝えておくこと。 ※挨拶例文を下記にて記載。 |

| 挨拶シーン | 例文 |

| 始まりの挨拶 | 本日は御多用のなか、亡き父○○のためにご参集いただきまして誠にありがとうございます。おかげさまで、○周忌(○回忌)の法要を滞りなく終えられ、父も大変喜んでいることと思います。粗宴をご用意いたしましたので、父を偲び、生前の思い出話などしながらお過ごしいただければ幸いです。お時間の許す限りゆっくりお召し上がりください。 |

| 献杯の挨拶 | 亡き兄○○への供養のため、皆様と生前の思い出を語らいながら冥福を祈りたいと思います。それでは皆様、献杯の御唱和をお願いいたします。献杯。ありがとうございました。 |

| 締めの挨拶 | 本日は御多用のなか、最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。おかげさまで父を偲ぶ感慨深いひとときとなりました。名残は尽きませんが、本日はこの辺りでお開きとさせていただきたいと思います。これからも何かと皆様からのお力添えを賜ることがあるかと存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。心ばかりではございますが、お礼の品を用意しておりますので、お帰りの際にお受け取りくださいませ。本日は誠にありがとうございました。どうぞ気を付けてお帰りくださいませ。 |

どのような形式での会食がふさわしいかは宗派や地域、お寺などによっても異なりますので詳細については事前に親族や会食会場に確認しておくとよいでしょう。

法要後の会食を「しない」場合のマナー

ここでは、法要後の会食を「しない」場合のマナーについて紹介します。

- ●関係者には事前に知らせておく

- ●持ち帰り用の弁当を用意しておく

- ●僧侶には食事代として御膳料を渡す

それぞれのマナーについて確認していきましょう。

関係者には事前に知らせておく

会食をしない場合は僧侶や参列者に事前に知らせておきましょう。たとえば案内状には「諸般の事情により法要後の会食はご用意いたしておりません 誠に恐縮でございますが ご理解の程お願い申し上げます」などと記載しておくと丁寧です。

持ち帰り用の弁当を用意しておく

会食をしない場合でも、できれば参列のお礼として持ち帰り用の弁当を用意しておきましょう。法要後の会食には故人への供養の意味もあるため本来は場を設けるのが正式な流れです。

ただ、施主側の事情でどうしても設けられない場合は案内状に「法要後の会食は設けておりませんが ささやかながらお弁当をご用意させていただきます」と記載しておくのがマナーです。

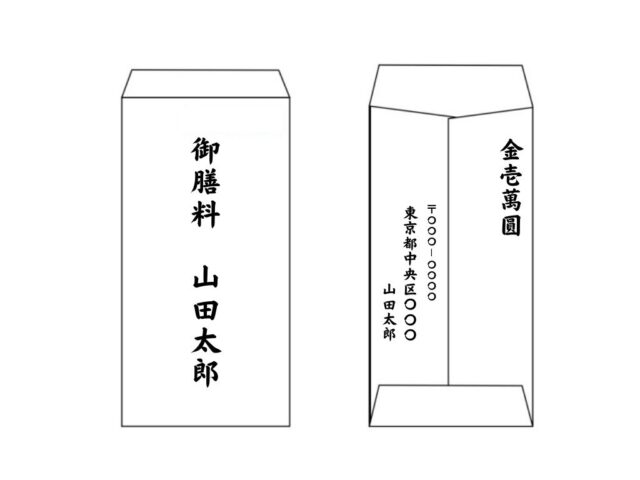

僧侶には食事代として御膳料を渡す

法要後は僧侶を招いた上で会食するのが本来の作法ですが、近年は僧侶が会食を辞退したり、親族が家族のみで行ったりすることも増えています。僧侶の意向で同席しない場合だけでなく、会食自体をしない場合でも僧侶には食事代として「御膳料」を渡すようにしましょう。

御膳料の渡し方は?

御膳料は白無地の封筒に包み、表書きを「御膳料」として下に施主のフルネームを記載します。封筒の裏側には「金伍仟圓(5千円)」「金壱萬円(1万円)」などの旧字体を用いた金額と施主の住所・氏名を記載しましょう。

筆ペンなどは香典袋に使う「薄墨」ではなく「濃墨」を使います。地域によっては水引のある「不祝儀袋」を使用するため親族に確認しておきましょう。

まとめ

法要後の会食は「お斎(おとき)」といって法要と同じように仏教の考えにもとづいた意味や作法があります。本来は僧侶も同席するのが正式なものですが、近年では僧侶が辞退したり施主が近しい家族だけで行ったりなどするケースも増えました。

法要後の会食にかかる費用の相場は3000円~1万円程度と幅がありますが、法要の規模や内容によって変わります。また、法要後の会食にふさわしい場所も、お寺や法要会館、ホテル宴会場、自宅などありますので、遺族の意向や親族の集まりやすさなどを尊重しながら決めましょう。

本記事では、会食の一般的な流れや料理の決め方、必要な準備、会食をしない場合のマナーについても紹介しました。古くからの慣習的な仏事なので格式ばった面もありますが、ぜひ、本記事を参考にしながら故人を偲ぶための和やかなひとときを設けてくださいね。

尚、法要の案内状の作成に役立つ関連記事もありますので、よければ合わせてご参照ください。