法要を開催するにあたって必要なのが親族への案内です。

しかしながら「書き方」がわからないと案内状が出せません。

そこで本記事では法要の案内状に役立つ例文やポイントをご紹介。

例文は「会食あり」「家族のみ」といった法要のケース別でまとめています。

法要の案内状を出すときの注意点も参考にしながら、ぜひ準備にご活用ください。

法要の案内状の書き方とポイント

ここでは、法要の案内状を作成するにあたって書き方とポイントを紹介します。

- ●案内状のパターン

- ●案内状に記載する内容

- ●案内文を構成する項目

それぞれ確認していきましょう。

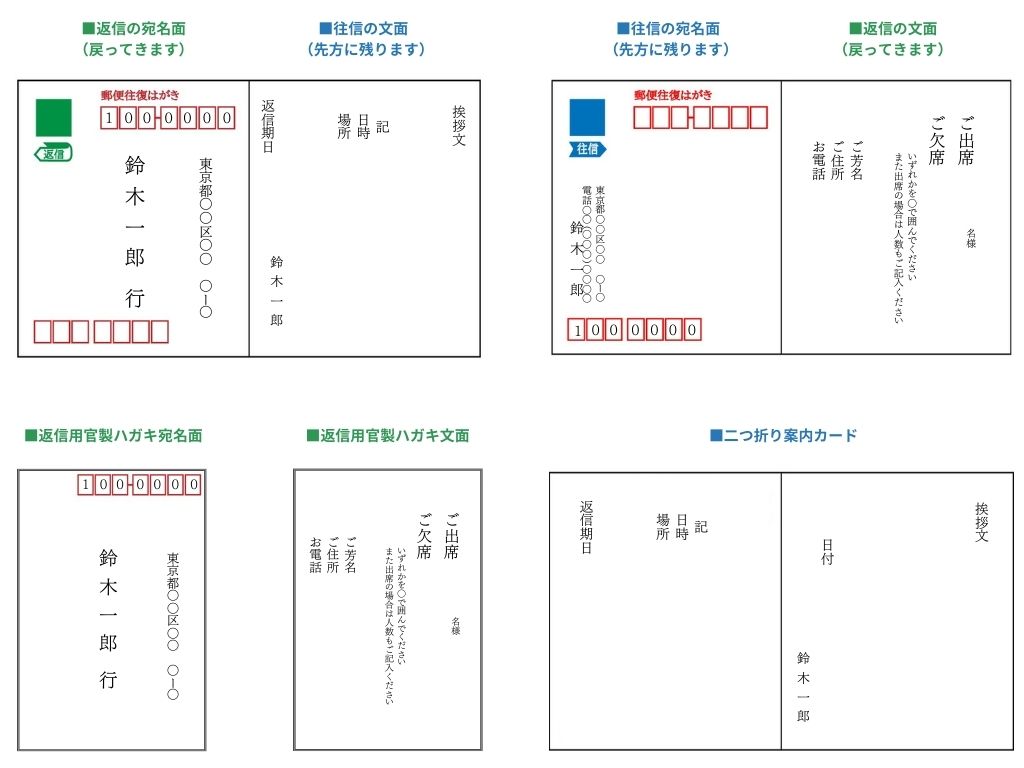

案内状のパターン

いくつかある案内状のパターンから、どの形状にするかを選びましょう。

| ◆案内状のパターン例 |

| ・官製はがき ・往復はがき ・封筒&はがきサイズの案内カード ・封筒&はがきサイズの案内カード&返信用はがき ・封筒&はがきサイズの二つ折り案内カード&返信用はがき |

たとえば、故人の兄弟同士や子供同士といった近しい関係なら案内状ではなくメールやLINEなどでもかまいません。一方で、あまり交流のない親族や目上の親戚などには案内状を出すのがマナーです。また、法要の規模や送り先の相手に合わせて案内状のパターンを変えるのもよいでしょう。

案内状に記載する内容

案内状の作成は3つの必須項目に沿ってまとめます。

| ◆記載内容 | ◆ポイント |

| 法要の趣旨 | 誰の法要で、何の法要なのか。例:亡父○○の三回忌法要 |

| 日時・場所 | いつ、どこで、何時から開催するのか。自宅以外なら電話番号も記載。 |

| 会食の有無 | 法要後の会食をするのかどうか。会食をする場合は場所と時間も記載。 |

誰が受け取っても詳細がわかるよう、また、誰であっても当日スムーズに参列できるよう、簡潔かつ具体的にまとめましょう。

案内文を構成する項目

法要の案内状はフォーマルな書状ですので、改まった構成にするため旧来の項目を用いて書き上げます。

| ◆項目 | ◆ポイント |

| 頭語と結語 | 書き始めの「頭語」と書き終わりの「結語」で案内文を構成する。 例:「拝啓→敬具」(近しい相手向け)、「謹啓→謹白」(目上の相手向け) |

| 時候(じこう)の挨拶 | 頭語の後には季節をあらわす挨拶を添える。例:師走の候、初秋の侯など。 |

| 相手を気遣う一文 | 時候の挨拶につづいて相手を気遣う一文を添える。例:「いかがお過ごしでしょうか」 |

たとえ親族に宛てるものでも、故人の供養について知らせるものですから丁寧な文章にして届けましょう。

【ケース別】法要の案内状に役立つ例文

ここでは、案内状作成に役立つ例文を法要のケース別で紹介します。

| ◆案内状を作成するときのポイント |

| *ご紹介の例文は表示の関係で「横書き」ですが、実際の案内状では「縦書き」が基本です。 |

| *和文の縦書きでは文章の先頭を1字下げてから書き始めますが、法要などの案内状においては「横一列」に揃えた状態にします。 |

| *文中では「句読点」を使用しません。本来、日本が毛筆文化であったことや「縁を切る」と連想させてしまうことなどが由来です。 |

四十九日法要(会食あり)

謹啓 ○○の候 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます

先般 亡父の葬儀に際しましては 御丁重なる御芳志を賜り厚く御礼申し上げます

さて来る○月○日は 亡父○○○○の七七日忌にあたります

つきましては左記により法要を相営みたく存じます

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが 故人のためご焼香賜りたくご案内申し上げます 謹白

記

日時 令和○年○月○日(○曜日)午前10時より

会場 ○○会館

住所 東京都○○区○○

電話番号 00-000-0000

尚 法要後は○○亭(東京都○○区○○)にて粗餐を差し上げたいと存じます

以上

令和○年○月○日

東京都○○区○○

施主 ○○○○

※お手数ながら同封の返信はがきにて ○月○日までにご返信賜りたくお願い申し上げます

| 四十九日(七七日)の案内では、葬儀でのお礼を添えると丁寧です。 |

会食「なし」の場合は以下のような一文を添えましょう。

| ・諸般の事情により法要後の会食はご用意いたしておりません 誠に恐縮でございますが ご理解の程お願い申し上げます |

| ・法要後の会食は設けておりませんが ささやかながらお弁当をご用意させていただきます |

年忌法要(会食なし)

謹啓 ○○の候 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます

さて来る○月○日は 亡父○○○○の一周忌にあたります

つきましては左記により法要を相営みたく存じます

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが 故人のためご焼香賜りたくご案内申し上げます

尚 諸般の事情により法要後の会食はご用意いたしておりません

誠に恐縮でございますが ご理解のほど よろしくお願い申し上げます 謹白

記

日時 令和○年○月○日(○曜日)午前10時より

会場 ○○会館

住所 東京都○○区○○

電話番号 00-000-0000

以上

令和○年○月○日

東京都○○区○○

施主 ○○○○

| 一周忌・三回忌・七回忌などの年忌法要に応用できる例文です。 |

会食「あり」の場合は以下のような一文を添えましょう。

| 例:尚 法要後は○○亭(東京都○○区○○)にて粗餐を差し上げたいと存じます |

| 例:尚 法要後は○○にてささやかながら会食の席をご用意しております |

忌日法要・年忌法要(戒名記載)

謹啓 ○○の候 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます

さて来る○月○日は 亡父○○○○(戒名 ○○○○信士)の○○忌にあたります

つきましては左記により法要を相営みたく存じます

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが 故人のためご焼香賜りたくご案内申し上げます 謹白

記

日時 令和○年○月○日(○曜日)午前10時より

会場 ○○会館

住所 東京都○○区○○

電話番号 00-000-0000

尚 法要後は料亭○○(東京都○○区○○)にて会食の席を用意しております

以上

令和○年○月○日

東京都○○区○○

施主 ○○○○

| 故人が戒名を授かっている場合は生前のフルネームに並べます。 |

会食「なし」の場合は以下のような一文を添えましょう。

| 例:諸般の事情により法要後の会食はご用意いたしておりません 誠に恐縮でございますが ご理解の程お願い申し上げます |

| 例:法要後の会食は設けておりませんが ささやかながらお弁当をご用意させていただきます |

忌日法要・年忌法要(家族のみ)

謹啓 ○○の候 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます

このたびの亡父○○○○の○○忌法要でございますが 家族のみで執り行うこととなりました

甚だ勝手ではございますが 何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます

故人が生前に賜りましたご厚誼に深謝いたしますとともに 今後とも変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます 謹白

令和○年○月○日

東京都○○区○○

施主 ○○○○

| 家族のみで法要を行う場合は会場などの詳細を記載せず、参列を予定していた親族への丁重なお詫びの一文を添えましょう。 |

忌日法要・年忌法要(事後報告)

謹啓 ○○の候 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます

先般○月○日 ○○にて故○○○○の○○法要を相営みました

本来であれば皆様にご列席賜り開催すべきところでしたが 諸般の事情により家族のみで執り行いました次第でございます

事後のご報告となり甚だ勝手ではございますが 何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます

故人が生前に賜りましたご厚誼に深謝いたしますとともに 今後とも変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます 謹白

令和○年○月○日

東京都○○区○○

施主 ○○○○

| 家族のみで法要を行った場合の事後報告には、参列を予定していた親族への丁重なお詫びの一文を添えましょう。 |

複数名合同での法要(併修・合斎)

謹啓 ○○の候 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます

このたび 左記のとおり合同法要を相営みたく存じます

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが 故人のためご焼香賜りたくご案内申し上げます 謹白

記

故○○○○儀 戒名 ○○○○信士 ○回忌

故○○○○儀 戒名 ○○○○信女 ○○回忌

日時 令和○年○月○日(○曜日)午前10時より

会場 ○○会館

住所 東京都○○区○○

電話番号 00-000-0000

尚 法要後は料亭○○(東京都○○区○○)にて会食の席を用意しております

以上

令和○年○月○日

東京都○○区○○

施主 ○○○○

※お手数ながら同封の返信はがきにて ○月○日までにご返信賜りたくお願い申し上げます

| 2つ以上の法要を同じ年に合同で行う場合は「記」として故人のフルネームと戒名がある場合は戒名も添え、それぞれ何回忌なのかも記載しましょう。 |

初盆・新盆の法要(会食あり)

謹啓 ○○の候 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます

先般 亡父○○○○の葬儀に際しましては 御丁重なる御芳志を賜り厚く御礼申し上げます

さて このたび左記により初盆法要を相営みたく存じます

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが 故人のためご焼香賜りたくご案内申し上げます 謹白

記

日時 令和○年○月○日(○曜日)午前10時より

会場 ○○会館

住所 東京都○○区○○

電話番号 00-000-0000

尚 法要後は料亭○○(東京都○○区○○)にて会食の席を用意しております

以上

令和○年○月○日

東京都○○区○○

施主 ○○○○

※お手数ながら同封の返信はがきにて ○月○日までにご返信賜りたくお願い申し上げます

| 初盆(新盆)の法要は故人が亡くなってから初めてお盆を迎える節目に行われますので、四十九日法要までに行う場合は葬儀でのお礼を添えると丁寧です。 |

会食「なし」の場合は以下のような一文を添えましょう。

| 例:諸般の事情により法要後の会食はご用意いたしておりません 誠に恐縮でございますが ご理解の程お願い申し上げます |

| 例:法要後の会食は設けておりませんが ささやかながらお弁当をご用意させていただきます |

卒塔婆(そとば)の受付

謹啓 ○○の候 皆様におかれましては益々ご清祥のこととお慶び申し上げます

さて来る○月○日は 亡父○○○○の○○忌にあたります

つきましては左記により法要を相営みたく存じます

ご多用のところ誠に恐縮ではございますが 故人のためご焼香賜りたくご案内申し上げます

卒塔婆をお付けいただける場合は返信はがきにて お付けいただく方のお名前をご記入ください 謹白

記

日時 令和○年○月○日(○曜日)午前10時より

会場 ○○会館

住所 東京都○○区○○

電話番号 00-000-0000

尚 法要後は料亭○○(東京都○○区○○)にて会食の席を用意しております

以上

令和○年○月○日

東京都○○区○○

施主 ○○○○

※お手数ながら同封の返信はがきにて ○月○日までにご返信賜りたくお願い申し上げます

| 法要に故人の命日や戒名、経文などが書かれた板のような「卒塔婆(そとば)」を用意するときは事前に確認しておくとよいでしょう。 |

法要の案内状を出すときに気をつけたいこと

法要の案内状を出すときは、作成から発送までマナーに気をつけましょう。

- ●忌み言葉を使わない

- ●弔事用の切手を貼る

- ●法要日の1~2か月前に発送する

それぞれの注意点について解説します。

忌み言葉を使わない

忌み言葉とは、不幸を連想させるとして冠婚葬祭では避けるべき言葉です。ここでは、代表的な忌み言葉の一例と言い換えを紹介します。

| ◆忌み言葉 | ◆一例と言い換え |

| 重ね言葉 | ・重ね重ね→加えて ・いよいよ→ついに ・つくづく→心から ・ときどき→時折 ・次々と→ひっきりなしに ・返す返す→何度~しても ・くれぐれも→どうぞ ・わざわざ→特別な、特別に |

| 続き言葉 | ・もっと→より ・再び→改めて ・続いて→同じく ・次に→新たに ・何度も→頻繁に ・追って→後ほど ・重ねて→本当に ・また さらに→今一度 ・繰り返し→しきりに ・引き続き→今後とも |

| 不吉な言葉 | ・大変な→至って ・苦労→努力、尽力 ・忙しい→多用 ・浮かばれない(極力避ける) ・消える(極力避ける) ・落ちる(極力避ける) |

| 死を連想する言葉 | ・死(死亡)→逝去(せいきょ) ・急死→突然のこと ・生きていたとき→生前 |

弔事用の切手を貼る

案内状に貼る切手は普通のものでも問題ありませんが、弔事用切手を貼ると丁寧です。弔事用切手が用意できないときは、華やかなデザインのものやキャラクターが描かれたものなど弔事にふさわしくないものは避けましょう。

法要日の1~2か月前に発送する

案内状は法要日の1~2か月前に発送するのがベスト。四十九日法要は故人の逝去から2か月までのタイミングで行いますので、葬儀の後は早めに準備にかかる必要があります。

もし、法要の案内状を「作成する時間がない」「自分で作成できそうにない」という場合は法事案内状ドットコムなどの専門業者もありますので、よければご活用ください。

まとめ

法要の案内状は3つのポイントを踏まえて作成するとスムーズに仕上げられます。

- ●案内状のパターン

- ●案内状に記載する内容

- ●案内文を構成する項目

また、作成から発送まで案内状にまつわるマナーを意識することも大切なポイントです。

- ●忌み言葉を使わない。

- ●弔事用の切手を貼る。

- ●法要日の1~2か月前に発送する。

本記事では、案内状作成に役立つ例文を「会食あり」「戒名記載」といった法要ケース別で紹介しました。

どのような形状で、どこまでの親族に発送するかも相談しながら、故人の法要にふさわしい案内状を作成しましょう。

尚、法要の時期や弔い上げなどについては参考になる関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。