故人の法要を執り行うにあたり「何回忌になるのか」、「何回忌までやるべきなのか」などが気になりますよね。

初めてでも何度目かでも法要時期の「数え方」がわかると準備や案内のときに役立ちます。

本記事では、忌日法要・年忌法要のタイミングがわかるよう早見表付きで数え方をまとめました。

また、宗派によって異なる弔い上げの時期や法要開催におけるマナーについても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

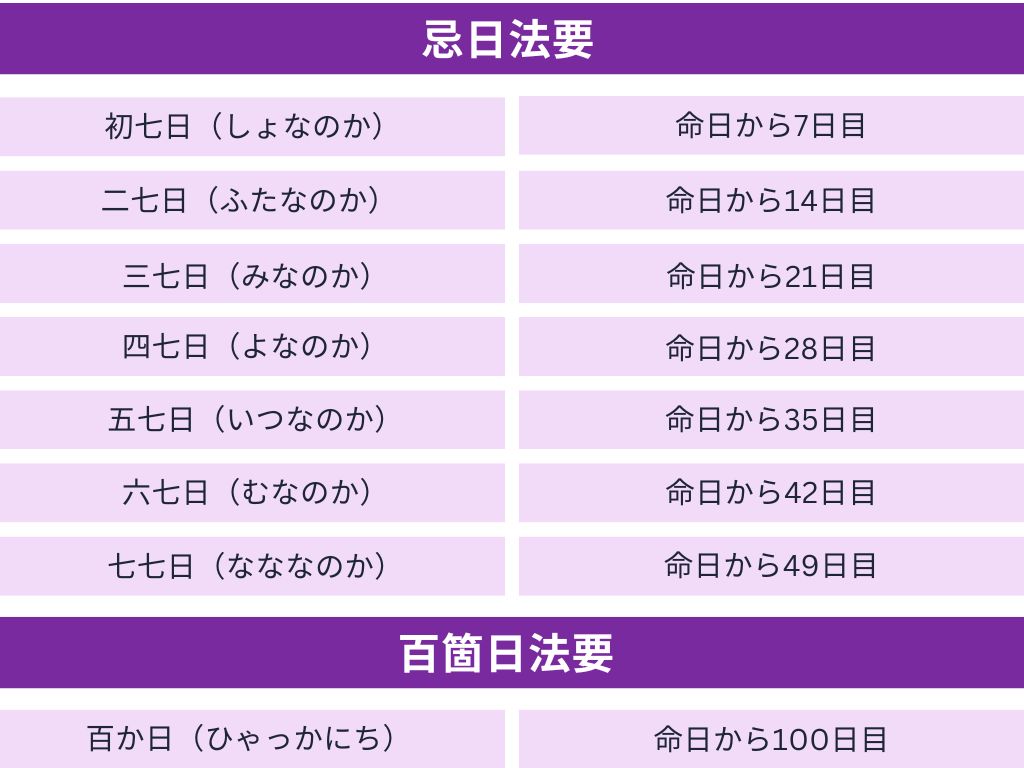

【早見表】忌日法要・年忌法要の数え方

ここでは、忌日法要・年忌法要の時期がわかる数え方と早見表を紹介します。

忌日法要

忌日法要とは、故人が亡くなってから7日ごとに執り行われる法要です。一般的には故人が亡くなった日から数えますので、たとえば亡くなった日を含めて7日目が「初七日(しょなのか)」とされます。

関西など一部の地域では「故人が亡くなる前日」から数えることもありますので、実際にどのタイミングで執り行うかは親族に相談するのがよいでしょう。

仏教の考えにもとづくと故人が亡くなってから7日ごとの7回にわたって執り行うのが本来の供養です。近年は葬儀当日に「初七日」が行われ、「忌中」の最終日となる「七七日」=「四十九日」まで法要が省略される傾向にあります。

※「百か日(ひゃっかにち)」は「卒哭忌(そっこくき)」とも呼ばれ、「故人が亡くなったことへの嘆きや悲しみに区切りをつける日」とされる節目です。

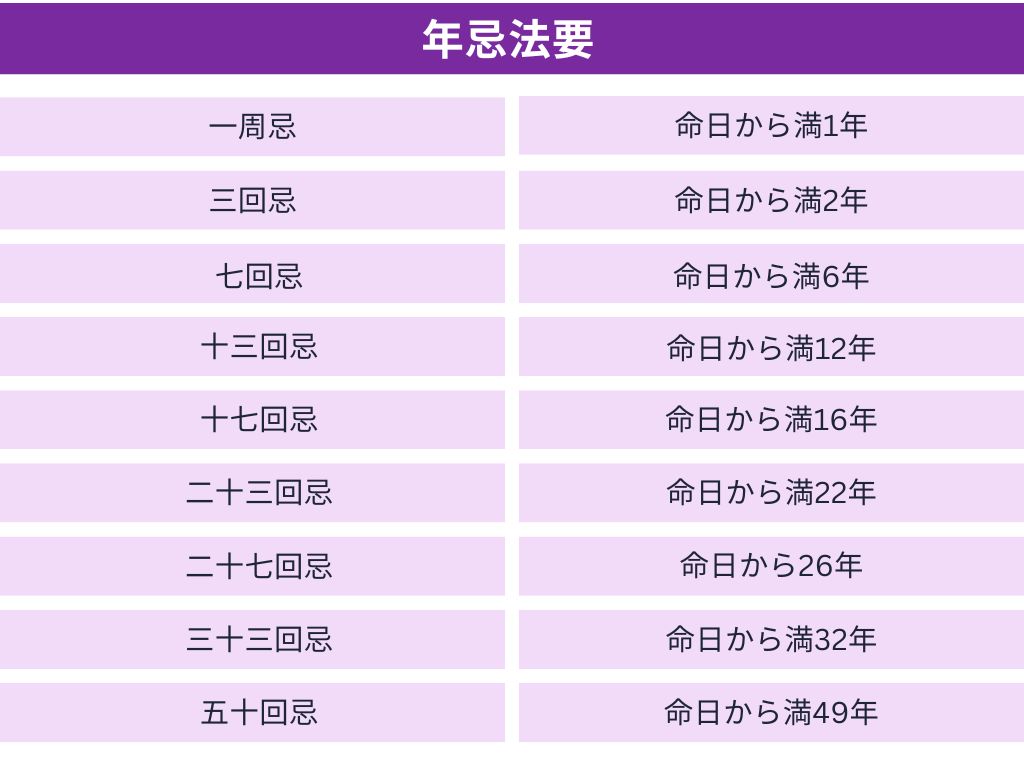

年忌法要

年忌法要は、故人が亡くなってから節目の年に執り行われる法要です。ここで混同されるのが「回忌」と「周忌」の違い。故人が亡くなった日が「一回忌」の命日となるため、最初の年忌法要は数え方としては「二回忌」にあたりますが考え方としては「二回忌」としません。

仏教では奇数を重んじることから故人の命日の同月同日にあたる翌年の「祥月命日」を「一周忌」とします。つまり故人が亡くなった年を含めて数えるのが「回忌」、故人が亡くなった年を「0」として命日を迎えるたびに一年ずつ加えていく満年数で数えるのが「周忌」です。

一周忌以降の年忌法要は「三回忌」、「七回忌」など奇数回の節目に執り行われます。

【早見表】年忌法要(2025年版)

年忌法要は仏教の考えにもとづいて「三十三回忌」まで行うのが一般的とされていますが、「五十回忌」以降も執り行われることがあります。一方で、遺族の高齢化や親族との関係性などを理由に三十三回忌より前に弔い上げの節目が設けられるケースも増えています。

故人の忌日法要・年忌法要の時期が自動計算できる便利な法要日程表自動作成ツールがありますので、正確な時期を確認したい場合はご活用ください。

法要を「何回忌までやるか」は宗派によって違う

法要を「何回忌までやるか」は宗派などによって違うため、実施される年忌法要と弔い上げを代表的な宗派から無宗派までに分けて一覧でまとめています。

| 宗派 | 実施される年忌法要と一般的な弔い上げ |

| 浄土真宗 | 一周忌から三十三回忌まで行い、三十三回忌を弔い上げとする。 |

| 真言宗 | 一周忌から十七回忌まで行ったあと、二十三回忌と二十七回忌をとばして二十五回忌、弔い上げの三十三回忌を行う。また、五十回忌、百回忌、百五十回忌などの遠忌(おんき)を行う場合もある。 |

| 曹洞宗 | 一周忌から十七回忌まで行ったあと、二十五回忌、弔い上げの三十三回忌を行うが、二十五回忌を行わず二十三回忌と二十七回忌を行う場合もある。また、地域の慣わしや寺院の方針で五十回忌まで行う場合もある。 |

| 日蓮宗 | 一周忌から十七回忌まで行ったあと、二十五回忌、弔い上げの三十三回忌を行うが、二十五回忌を行わず二十三回忌と二十七回忌を行う場合もある。また、法要の施主が亡くなるまで年忌法要を行う場合もある。 |

| 臨済宗 | 一周忌から十七回忌まで行ったあと、二十五回忌、弔い上げの三十三回忌を行うが、二十五回忌を行わず二十三回忌と二十七回忌を行う場合もある。 |

| 新道 | 故人が亡くなってから1年目の翌年は仏式の一周忌にあたる一年祭を行い、そのあとは3年目に三年祭、5年目に五年祭、10年目に十年祭、50年目に五十年祭、100年目に百年祭と行う。仏式でいう「弔い上げ」は「まつりあげ」と呼ばれ、30年目の「三十年祭」か50年目の「五十年祭」として行われる。 |

| 無宗派 | 故人が仏教をはじめ特定の宗教や宗派に属していなかった場合は年忌法要を行わないが、命日に遺族で集まって供養をしたり、会食をしたりなどしながら故人を偲ぶのが一般的。 |

三十三回忌を弔い上げとする宗教が多いなか、近年は遺族の事情により十三回忌や二十三回忌で弔い上げとするケースもあります。法要を「何回忌までやるか」は遺族の状況や意向などを汲みながら、寺院などとも相談して決めるとよいでしょう。

忌日法要・年忌法要の開催におけるマナー

ここでは、忌日法要・年忌法要を開催する上で気をつけたいマナーについて解説します。

- ●香典袋は初七日まで「薄墨」で書く

- ●三回忌法要までは「喪服」を着用する

- ●僧侶への「お布施」を用意しておく

香典袋は初七日まで「薄墨」で書く

法要の施主や遺族に渡す香典袋に「薄墨」を使うのは初七日まで。薄墨には、「突然の訃報で涙が硯(すずり)に落ちて墨が薄まってしまった」「訃報を聞きつけ墨をとぐ時間も惜しんで慌てて駆けつけた」といった弔意を示す意味があるためです。

初七日より後に行われる法要では、事前に予定がわかっているため「濃墨」を使いましょう。

三回忌法要までは「喪服」を着用する

お通夜・葬儀の場合と同じように法要でも三回忌までは「喪服」を着用しましょう。七回忌以降は黒や紺、グレーといったダークカラーであれば、一般的なスーツやジャケット、ワンピース、アンサンブルでかまいません。

もし、七回忌以降の法要の案内状に「平服でお越しください」と記載があっても「普段着」ではないので注意。きちんと感のある落ち着いた装いを意識しましょう。

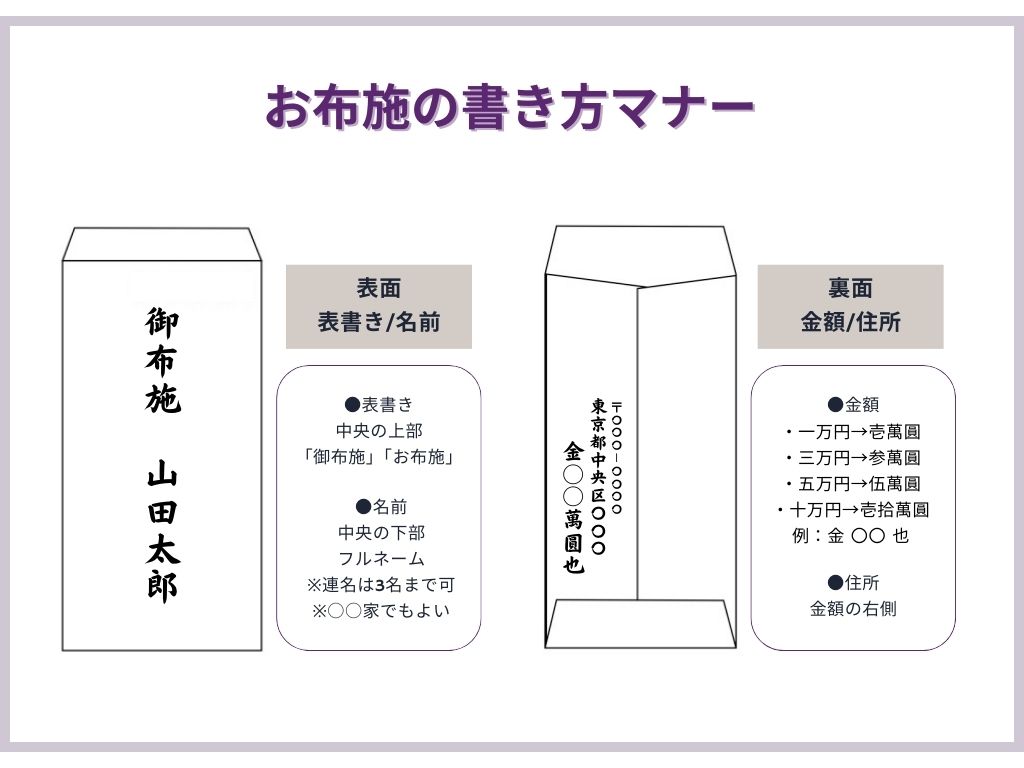

僧侶への「お布施」を用意しておく

法要では、「お布施」といって読経など故人への供養をしてくれた僧侶に謝礼金を渡すのが通例です。お布施には決められた金額というものがなく、宗派や寺院、地域、供養内容などによって異なりますので一般的な相場をご参照ください。

| 内容 | 費用相場 |

| 初七日法要(葬儀と同日) | 3万円~7万円 |

| 四十九日法要 | 3万円〜5万円 |

| 一周忌法要 | 3万円〜5万円 |

| 三回忌以降 | 1万円〜5万円 |

| 納骨法要 | 1万円〜5万円 |

| 新盆・初盆法要 | 3万円〜5万円 |

| 戒名 | 30万円~100万円 |

お布施以外にも、僧侶に寺院からの移動があった場合は「お車代」、会食に同席しなかった僧侶への食事代として「御膳料」を用意する場合があります。

お布施を渡すときは?

お布施は、宗派に関係なく使える白無地の封筒に包みましょう。表書きは「御布施」とし、喪主・施主のフルネームを記載します。

封筒の裏側には「金伍仟圓(5千円)」「金壱萬円(1万円)」「金参萬圓(3万円)」「金拾萬円(10万円」などの旧字体を用いた金額と喪主・施主の住所を記載しましょう。

注意すべきなのは葬儀の香典袋に使う「薄墨」ではなく「濃墨」の毛筆で書くこと。また、地域によっては白無地の封筒ではなく水引のある不祝儀袋を使用するため事前に確認しておきましょう。

尚、お布施については詳しく書かれた関連記事もありますので、よければ合わせてご参照ください。

【Q&A】法要の開催にまつわる疑問を解決

ここでは、法要の開催にまつわる「疑問」を解決していきましょう。

法要と法事の違いは?

「法要」とは故人の供養をするための儀式で、僧侶にお経を読んでもらったり、参列者が焼香を上げたりします。対して「お斎(おとき)」といわれる法要後の会食までを含む仏事が「法事」です。

親族はいつまで呼ぶべき?

一般的に親族が集まって法要を行うのは一周忌や三回忌までとされています。「○回忌まで行わなければいけない」という厳密な決まりはありませんが、七回忌以降は故人と近しい身内だけで行われる傾向です。

僧侶や寺院の手配はどうする?

先祖代々の墓や位牌をおく「菩提寺」があれば法要も受け付けてもらえます。もし特に付き合いのある僧侶や寺院がないのであれば、法要を予定している地域の中で探すか、どの地域からでも利用できる「お坊さん便」などのネットワークサービスを利用してはどうでしょうか。

法要を「しない」のはどう?

無宗派に関わらず、遺族の事情で法要を簡略化したり省略化したりするケースは増えています。法要は故人への供養が目的ですので、必ずしも形式にこだわる必要はありません。

たとえば、お墓や仏壇に手を合わせたり、花や故人の好きだった食べ物を供えたりなど。ただし、親族の中には形式にこだわる遺族がいるかもしれませんので、どのようにするかは親族と相談して決めるのがよいでしょう。

まとめ

故人を供養するために行われる法要ですが、つい「いつの日のことなのか」「何回忌になるのか」とわからなくなるものです。

- ●忌日法要の場合……亡くなった日を含めて7日目が「初七日(しょなのか)」※7日ごとの7回にわたって執り行う。

- ●年忌法要の場合……亡くなった年を含めるのが「回忌」、亡くなった年を「0」として一年ずつ加えていくのが「周忌」。

さらに、法要を「何回忌までやるべきなのか」も気になるところですが、宗派によって違いますし「弔い上げ」は早めることもできます。

法要の開催だけでなく、区切りの付け方やタイミング、「しない」場合の対応なども親族で相談しながら決めるようにしましょう。

尚、法要の案内状に役立つ関連記事もありますので、よければ合わせてご参照ください。