お葬式やお別れ会などで故人に贈られる「弔辞(ちょうじ)」ですが、どのように書けばよいのでしょうか。

大切な方に向けられるものですから、ふさわしい書き方でお別れの言葉をしっかりと届けたいものです。

また、遺族や参列者の方々の心にも響くよう、故人を偲びながら語りかけるように読み上げることも大切です。

本記事では、弔辞の書き方やマナーのほか、弔辞に役立つ例文を故人との関係別で紹介しますので、ぜひ、ご活用ください。

弔辞とは?

弔辞(ちょうじ)とは、お葬式やお別れ会などで故人に向けて読み上げる手紙のようなもの。誰が行うかは決まっていませんが、生前の故人と関係性が強かった人であれば、親族のほか、仕事関係やプライベートでの友人などでも対象となります。

弔辞の基本的な書き方

ここでは、弔辞の書き方として基本構成やふさわしい文字数について解説します。

弔辞の基本構成

弔辞は、基本的な構成に沿って書くとまとまりやすくなります。各項目の順番は入れ替わってもかまいませんので「始まり」「主題」「結び」というような流れを作ってまとめていきましょう。

| ~弔辞の基本構成~ |

| ・逝去のときのこと、訃報に接したときのこと |

| ・お悔みの言葉 |

| ・故人への呼びかけ |

| ・故人の人柄、故人とのエピソードなど |

| ・いまの気持ち、これからについて |

| ・お別れの言葉 |

| ・葬儀当日の日付、名前、肩書など(最後) |

弔辞は故人に語りかける手紙のようなものですから、故人への思いや故人との思い出などを中心につづります。ただ、あまり感傷的になり過ぎると弔辞を読む人が「主役」になってしまいますので、あくまでも故人を主体にした文面でまとめるようにしましょう。

また、弔辞を書くときは「句読点」をつけないのが原則です。

弔辞にふさわしい文字数

弔辞は3分程度で読み上げられる文字数でまとめましょう。

| ・1分間で話せる文字数は300~400文字程度(原稿用紙1枚分) |

| ・3分間で弔辞を読む場合の目安は900~1200文字(原稿用紙3~4枚分) |

時間を気にし過ぎて早口になると、弔辞として伝えたい気持ちが伝わりにくくなります。弔辞を書き上げたら、実際に時間を計りながら読み上げる練習をしておきましょう。

【関係別】弔辞に役立つ例文

ここでは、弔辞に役立つ例文を故人との関係別で紹介します。子供や孫、配偶者といった故人の親族、あるいは友人や恩師、仕事関係など立場によって言葉や表現を適切に選びながらまとめるのがポイントです。

子供から親へ

| ~例文~ |

| 本日はご多用の中 父の葬儀にご参列いただき 誠にありがとうございます 私は長男の○○と申します 故人の生前中は ひとかたならぬご厚誼をあずかり 深く感謝しております こうして皆様にご会葬いただけ 故人もさぞかし喜んでいることと思います 去る○月○日午前○時○分 父○○は家族に見守られながら 静かに息を引き取りました 享年89歳 お父さん 去年 米寿のお祝いをしたばかりでしたから 次は卒寿白寿と長生きしてくださいと話しましたね 私たちが思い描いていたより早い旅立ちとなってしまいましたが 長い間 家族のためにありがとうございました 山歩きが好きで ほんの数年前まで登山をしていたからか足腰も強く おかげで大病を患うこともありませんでしたね 残されたお母さんのことは少し気がかりですが これからもお父さんとの思い出を胸に家族で力を合わせて生きていきます もう会えないと思うとさびしいですが これからも私たちを天から見守っていてください さようなら お父さん どうか安らかにお眠りください (余白を空ける) 当日の日付、名前 |

子供から親といった親族の場合は、参列者への挨拶から始めてもかまいません。主題となる部分から故人への語りかけになるよう表現を切り替えると弔辞にふさわしい手紙のような文章になります。

妻や夫から配偶者へ

| ~例文~ |

| 本日は ご多用の中 夫○○のためにご会葬賜り 誠にありがとうございました その上 ご丁重な弔辞ならびにご芳志(ほうし)を賜り 故人もさぞかし感謝していることと思います 故人の生前中 皆様におかれましては ひとかたならぬご厚誼をあずかり 誠にありがとうございました 去る○月○日午前○時○分 夫○○は家族に看取られながら 静かに息を引き取りました 享年○○歳でした ○○さん ○○年という長い年月を連れ添えたこと 本当に幸せでした ○○さんのおかげで 大切な子供や孫にも恵まれました ○○さんは寡黙な方でしたけど いつも家族を大切に思ってくれていることは伝わっていましたよ ○○婚式のときは ふたりで久しぶりに旅行もできて いまでも忘れられない楽しい思い出です ○○さん 天国でも大好きな○○をして過ごしてくださいね もう会えないと思うとさびいしいですが これからも私たち家族を見守ってくれますよね ○○さん 本当にありがとう そして さようなら どうか安らかにお眠りください (余白を空ける) 当日の日付、名前 |

配偶者の場合は、親族として参列者への挨拶から始めてもかまいません。主題となる部分から故人への語りかけになるよう表現を切り替えると弔辞にふさわしい手紙のような文章になります。

孫から祖父母へ

| ~例文~ |

| 祖母の旅立ちにあたり 謹んで哀悼の意を捧げます いつかこんな日が来るとは覚悟していましたが 先日まで元気な姿を目にしていたので いまだに気持ちの整理がつきません おばあちゃん もう会えないと思うとさびしいけれど いつまでも私たち家族を天から見守ってくれますよね おばあちゃん 覚えていますか 私がお母さんと喧嘩をしてしょんぼりしていたとき 優しく声をかけてくれましたね 私が進学や就職で悩んでいたときは励ましてくれ 入学祝や就職祝いに素敵なプレゼントもくれました おばあちゃんは 私にとって世界一の「味方」でいてくれた大切な存在です おばあちゃんの孫に生まれて本当に幸せでした おばあちゃんとの思い出を胸に これからも私らしく人生を歩んでいきますね おばあちゃん ○○年間 本当にありがとう どうぞ安らかにお眠りください さようなら (余白を空ける) 当日の日付、名前 |

孫から祖父母へといった場合は、言葉遣いや祖父母との思い出において年齢に合わせた表現で調整するようにしましょう。

友人から友人へ

| ~例文~ |

| 大切な友人〇〇に謹んでご挨拶を申し上げます ○○の訃報に接し 突然のことで いまでも信じられない気持ちです 心よりお悔やみ申し上げます ○○に出会ったのは○○時代で ふたりとも○○部に所属していました ○○は学業優秀でスポーツ万能でしたから いつも同級生からの憧れの的でした そんな○○が いつだったか寝坊して遅刻してきたときは○○も「人間」なんだなと親しみを感じたものです ○○とは卒業後も食事をしたり 旅行にいったりする仲でしたが 仕事のことで相談に乗ってくれたことはいまでも忘れません ○○のおかげで 私は何事も前向きに考え 人生を楽しむことができました もう会えないと思うとさびしいですが ○○たくさんの思い出をありがとう ○○ さようなら どうか安らかにお眠りください (余白を空ける) 当日の日付、名前 |

友人から友人へという場合は、年齢や故人との関係性に合わせて普段の付き合いのような親しみをこめた言葉遣いや表現でもかまいません。

教え子から先生へ

| ~例文~ |

| ○○先生のご逝去を悼み 謹んでご挨拶を申し上げます 急なご訃報に接し 突然のことで驚きを禁じ得ません 心よりお悔やみ申し上げます ちょうど来年は同窓会の開催が決まっていましたので 本当に残念です ○○先生には高校○年生のときに担任をしていただきました 勉強と部活の両立に悩んでいた私に いつもアドバイスをくださったこと いまでも忘れません また 進学の相談をしたときも親身になっていただき おかげ様で志望校に入学することができました もう○○先生と会えないと思うと本当にさびしいですが これまで○○先生に教わったことを糧に前向きに生きていきます ○○先生 ありがとうございました どうか安らかにお眠りください さようなら (余白を空ける) 当日の日付、名前 |

教え子から先生へという場合は、どのようにお世話になったのか、どれくらい大きな存在だったのかといったことを具体的につづりましょう。

上司から部下へ

| ~例文~ |

| ○○くんのご逝去を悼み 謹んでご挨拶を申し上げます 急なご訃報に接し 突然のことで驚きを禁じ得ません 心よりお悔やみ申し上げます ○○くんとは 日常業務のほか○○プロジェクトの立ち上げでも関わらせてもらいました ○○くんは いつも前向きで明るく チームを引っ張っていくリーダー的存在でした 私にとっては部下という立場でしたが ○○くんの度量に支えられてばかりでした ちょうど新しい事業部への異動が決まり 目を輝かせながら抱負を聞かせてくれていましたので 本当に残念でなりません ご家族のご心中をお察ししますと どんなにお辛いことかと胸が痛みます ○○くんが残してくれた多くのことを仕事で形にしていくことこそ 〇〇くんへの弔いと信じ 今後も努めてまいります ○○くん 本当にありがとう どうか安らかにお眠りください さようなら (余白を空ける) 当日の日付、肩書、名前 |

上司から部下へという場合は、どのような関わりがあったのか、どのようにお世話になったのかといったことを具体的につづりましょう。

部下から上司へ

| ~例文~ |

| ○○さんのご逝去を悼み 謹んでご挨拶を申し上げます 急なご訃報に接し 突然のことで驚きを禁じ得ません 心よりお悔やみ申し上げます ○○さんとは 日常業務のほか○○プロジェクトの立ち上げでも関わらせてもらいました ○○さんは いつもチームを引っ張ってくれるリーダー的存在で 私の心の支えでした 入社間もない頃は温かくご指導くださり 失敗しては落ち込んでいた私をいつも励ましてくださったものです ちょうど○○支社への栄転が決まり 新天地での抱負を聞かせてくれていましたので、本当に残念でなりません ご家族のご心中をお察ししますと どんなにお辛いことかと胸が痛みます ○○さんが残してくれた多くのことを仕事で形にしていくことこそ 〇〇さんへの弔いと信じ 今後も仕事に励む所存です ○○さん 本当にありがとうございました どうか安らかにお眠りください さようなら (余白を空ける) 当日の日付、肩書、名前 |

部下から上司へという場合は、どのような関わりがあったのか、どのような存在として評価していたのかといったことを具体的につづりましょう。

弔辞を書くときのマナー

読み終わった弔辞は遺族に渡すものなので、書くときのマナーにも気をつけたいところ。ここでは、相手に失礼がないよう弔辞のマナーについて紹介します。

忌み言葉を使わない

忌み言葉とは、冠婚葬祭の場では控えたい言葉のこと。どれだけ気持ちのこもった弔辞でも、忌み言葉があると印象を下げてしまいますから、ここでは弔辞を書くときに避けたい忌み言葉を紹介します。

| 忌み言葉の種類 | 忌み言葉の一例と言い換え |

| 死を連想する言葉 | ・死(死亡)→逝去、他界、永眠 ・急死→突然のこと、急逝 ・生きていた→ご生前、ご存命 ・生きていたとき→生前、お元気なころ |

| 不吉な言葉 | ・大変な→至って ・苦労→努力、尽力 ・忙しい→多用 ・浮かばれない(使わない) ・迷う(使わない) ・消える(使わない) ・落ちる(使わない) |

| 重ね言葉 | ・重ね重ね→加えて ・いよいよ→ついに ・つくづく→心から ・ときどき→時折 ・次々と→ひっきりなしに ・返す返す→何度~しても ・くれぐれも→どうぞ、どうか ・わざわざ→特別な、特別に |

| 続き言葉 | ・もっと→より ・再び→改めて ・続いて→同じく ・次に→新たに ・何度も→頻繁に ・追って→後ほど ・重ねて→本当に ・また さらに→今一度 ・繰り返し→しきりに ・引き続き→今後とも |

宗教や宗派に合わせる

宗教や宗派によって人の「死」への考え方が違うため、弔辞に用いるお悔みの言葉は使い分ける必要があります。ここでは、代表的なものを紹介しますので、参考にしてください。

| お悔やみ申し上げます | 宗教・宗派を問わない |

| 哀悼の意を表します | 宗教・宗派を問わない |

| 安らかにお眠りください | 宗教・宗派を問わない |

| ご冥福をお祈りします | 仏教(浄土真宗を除く)のみ |

| 御霊のご平安をお祈り申し上げます | 神道の場合 |

| 天に召された○○様の平安をお祈りいたします | キリスト教の場合 |

巻紙か奉書紙に薄墨で書く

弔辞は、巻紙か奉書紙に薄墨の毛筆で書くのが正式な書き方です。

| ~書き方~ |

| ・巻紙か奉書紙に縦書きで書く。 |

| ・上下2~3cm、右端から10cm、行間と十分な余白を空ける。 |

| ・表題は「弔辞」として5cmほど余白を空けて本文を書く。 |

| ・本文から改行して段落を落とし当日の日付を入れる。 |

| ・さらに日付から改行して段落を落とし署名をする。 |

略式では便箋や白無地の用紙に黒ペンで書いてもかまいません。封筒に入れる場合は「不幸が重なる」という意味を避けるため、内側に紙が重なった二重のものではなく、必ず一重のものを使いましょう。

弔辞のたたみ方・包み方

出典:平安祭典

出典:平安祭典

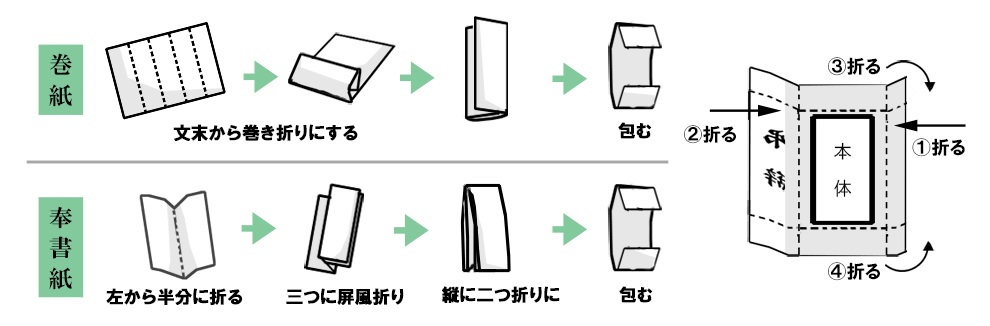

巻紙や奉書紙に書いた弔辞は、正しいたたみ方と包み方で用意しましょう。

たたみ方は紙の種類によって異なります。

| ~たたみ方~ |

| 巻紙:文末から10cm幅で巻き折りにする。 |

| 奉書紙:左から半分に折り、三つに屏風折りをし、最後に縦で二つ折りにする。 |

いずれも仕上げは奉書紙で包みます。

| ~包み方~ |

| 半分に切った奉書紙の表に「弔辞」と書く。 |

| 表に「弔辞」がくるように左右を三つ折りにして上下を裏へ折って包む。 |

弔辞を読むときのマナーは?

弔辞をお葬式やお別れ会などで読み上げるときは、名前を呼ばれてから席に戻るまで一連の流れで礼儀正しく行います。紙の開き方やたたみ方は慣れていないと戸惑いますので、当日までに練習しておくようにしましょう。

| ~読み方~ |

| ・名前を呼ばれた立ち上がって遺族or参列者に一礼し、祭壇の前に進む。 |

| ・祭壇に向かって一礼する。 |

| ・左手に弔辞をもって右手で開き、巻紙or奉書紙を取り出す。 |

| ・右手で巻紙or奉書紙を取り出し、包み紙の下に置く。 |

| ・包み紙をたたんで弔辞の下にして持つ。 |

| ・右手で包み紙をたたむ。 |

| ・右手で弔辞をゆっくり開く。 |

| ・包み紙の上に弔辞をのせ、目の高さ掲げて読み上げる。 |

| ・読み終わった弔辞を包み直し、祭壇へ向こう正面にして供える。 |

| ・御霊前に一礼し、遺族or参列者にも一礼して席に戻る。 |

まとめ

弔辞は、お葬式やお別れ会で故人に向けた手紙のようなもの。およそ3分程度で読み上げるのが目安ですから、900~1200文字(原稿用紙3~4枚分)で仕上げて時間を計りながら練習もしておきましょう。

本記事では、弔辞の書き方やマナーのほか、故人との関係別でまとめた例文についても紹介しました。大切な方への最後のメッセージですから、ぜひ、故人を偲びながら語りかけるように読み上げてください。

尚、葬儀の場で役立つ関連記事もありますので、よければ合わせてご参照ください。