法事や法要を僧侶にお願いする場合、「お布施や引き出物などのお礼はどうしたらいい」とお悩みではありませんか?

「お布施ってなに?お礼のこと?」

「お布施はいくら必要なのか知りたい」

「お布施や引き出物を渡すときのマナーは?」

このような僧侶への「お礼」にまつわる疑問や課題を本記事で解決しましょう。

| ◆この記事でわかること |

|

ぜひ、本記事を活用していただき、法事や法要での作法としてお役立てください。

法事・法要で僧侶に渡すものとは?

ここでは、法事・法要で僧侶に渡すものとして代表的なものを紹介します。

- ●お布施

- ●御車代

- ●御膳料

- ●引き出物

それぞれ詳しく見ていきましょう。

お布施

お布施とは、一般的に僧侶へのお礼として渡される謝礼金といわれています。ただ、本来は、お寺の御本尊へのお供えとして僧侶に預けるものなので、厳密にいうと謝礼ではありません。また、僧侶に対する報酬でもありません。

しかしながら、お経を読んでもらったことには「御経料(おきょうりょう)」、故人に戒名をつけてもらったことには「御戒名料(ごかいみょうりょう)」というように、法事や法要に必要な仏事をしてもらったことへのお礼の気持ちから謝礼金の意味で通用しています。

御車代

御車代とは、法事や法要の開催場所まで僧侶に出向いてもらった場合に渡す交通費です。お布施と違い、僧侶個人へのお礼として渡します。

もし、僧侶を自家用車などで送迎した場合は不要。御車代を渡すときは、お布施とは別に用意して一緒に渡すようにしましょう。

御膳料

御膳料とは、法要後の会食を設けたものの、そこに僧侶が出席できないときに渡す食事代。本来、法要と会食をセットで行うのが法事ですが、僧侶が辞退したり、予定が合わず欠席となったりする場合があるためです。

御膳料を渡すときは、お布施とは別に用意して法要終了後に一緒に渡すようにしましょう。

引き出物

法事や法要では参列者に対し、お供え物や参列へのお礼として引き出物を用意しますが、僧侶にもお礼の気持ちとして渡すことは問題ありません。

引き出物の内容は参列者に渡すものと同じでよく、金額で差をつける必要もありません。引き出物を渡すときは、お布施などと合わせて法要終了後に渡すようにしましょう。

ただし、以下のように引き出物を渡さない方がいい場合もあります。

| お布施の金額が決まっているので「不要」と案内された。 |

| お布施に「引き出物分を合算してください」と案内された。 |

| 宗派や地域の慣習で渡さないことになっている。 |

引き出物を渡すべきかどうか迷ったら、法要をお願いするお寺に相談してみましょう。

お布施・引き出物などの金額相場

ここでは、お布施や引き出物などを僧侶に渡すときの金額相場について紹介します。

お布施の金額相場

お布施は喪主や施主の「気持ち」で行うものですから、厳密に金額が決められているわけではありません。また、お寺や宗派、地域によっても違いがありますので、主な法要の平均的な目安をご参照ください。

| お通夜~告別式 | 15万円~50万円 |

| 初七日、四十九日、一周忌 | 3万円~5万円 |

| 三回忌以降の年忌法要 | 1万円~5万円 |

| 納骨法要 | 3万円~5万円 |

| 開眼法要 | 3万円~5万円 |

故人の社会的地位や法事の規模、法要の内容などによっても差がありますので、お寺にたずねたり、親族で相談したりして適切な金額を用意しましょう。

御車代の金額相場

御車代の金額相場は5千円~1万円程度とされていますので、どれくらいの移動距離があるかによって調整するといいでしょう。また、宿泊がともなうような遠方からの請僧には御車代とは別に「宿泊代」も必要です。

御膳料の金額相場

御膳料の金額相場は5千円~1万円程度とされており、参列者の会食予算に合わせてかまいません。御膳料は僧侶に個別で渡しますから、複数の僧侶を招く場合は人数分の御膳料をまとめて用意しましょう。

引き出物の金額相場

僧侶宛てだからと特別な引き出物を用意する必要はありません。僧侶にも引き出物を渡す場合は、参列者と合わせた2千円~5千円の範囲で手配しておきましょう。

尚、法事における引き出物については詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。

お布施・引き出物などの書き方

ここでは、お布施や引き出物を僧侶に渡すときの書き方について紹介します。

僧侶宛ての場合は初七日までであっても濃墨の筆ペンや毛筆を使用しましょう。

お布施の書き方

お布施は白無地の封筒を使用します。「不幸が重なる」の意味になるため、二重になったものは避け、やや厚手のものを選ぶようにしましょう。

| 表面 | ・表書き……「御布施」「お布施」 ※「御膳料」「御車代」「御戒名料」などは別に用意する。 ・名前……フルネーム、○○家 ※連名は3名まで、4以上の場合は「代表者氏名 他○名」と書く。 |

| 裏面 | ・金額……旧字体を使い、「金 〇〇萬圓 也」と書く。 ・住所……金額の右横に、やや小さめの字で書く。 |

もし、不祝儀袋を使う場合は水引が「黒白」か地域によっては「黄白」の結び切りのものを選びましょう。その場合は表書きと名前を外袋の表面に書き、金額は中袋の裏面右に、住所は裏面左に書き、表面は無地のままにしておきます。

ただし、お墓を新築したときに開眼供養だけを行う場合は「建碑祝い」として慶事扱いになりますので祝儀袋を使う場合もあります。

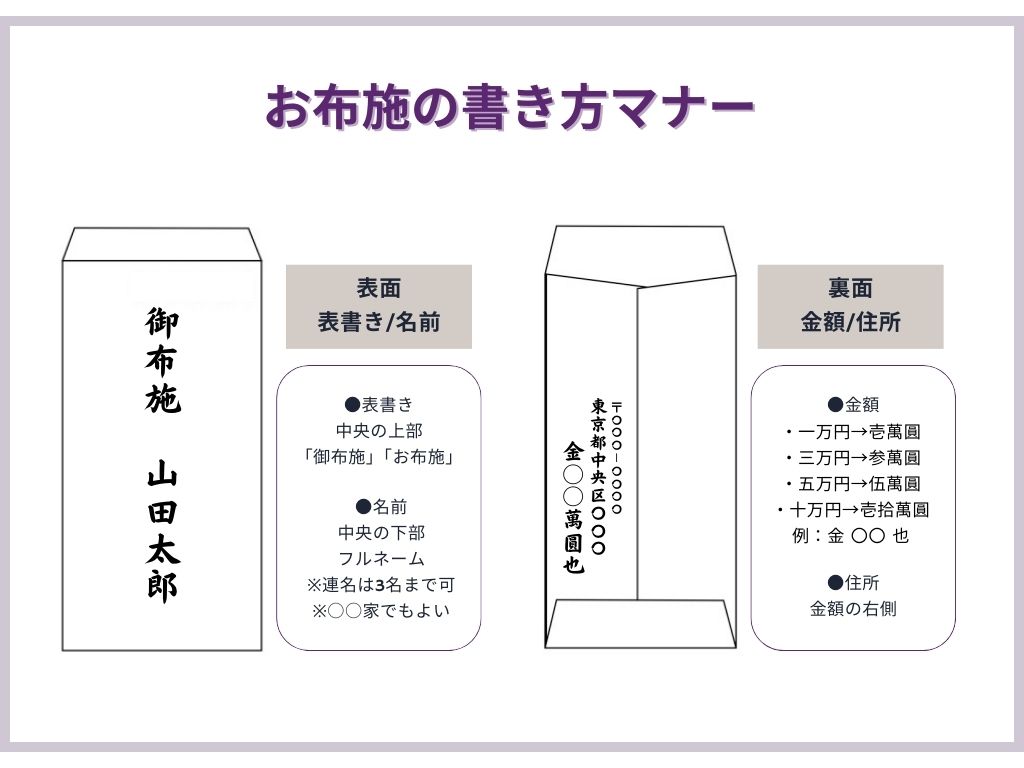

お布施の表面(表書き・名前)

お布施の表書きは、中央の上部に「御布施」か「お布施」とします。お布施以外の「御膳料」「御車代」「御戒名料」は、それぞれ別々で用意しておくか、まとめて「御礼」として渡しましょう。

表書きの下には喪主や施主のフルネームを書きます。あるいは「○○家」と書いてもかまいません。もし連名で渡す場合は3名までの名前を並べて書きます。4名以上の場合は代表者氏名とともに「他○名」と書きましょう。

お布施の裏面(金額・住所)

お布施の裏面は、左下に金額、その右横に住所を書きます。金額は旧字体を使用し、「金 ○○萬圓 也」といった書き方で記載しましょう。

| 金額 | 旧字体 |

| 三千円 | 参仟圓 |

| 五千円 | 伍仟圓 |

| 一万円 | 壱萬圓 |

| 三万円 | 参萬圓 |

| 五万円 | 伍萬圓 |

| 十万円 | 壱拾萬圓 |

お布施以外の「御膳料」「御車代」「御戒名料」を別に用意する場合も旧字体でかまいません。

住所は金額の右側に、やや小さめの字で書き添えます。中袋が付いた不祝儀袋を使う場合は、中袋の裏面中央より右側に金額、中央より左側に住所を書きますが、表面には何も書きません。

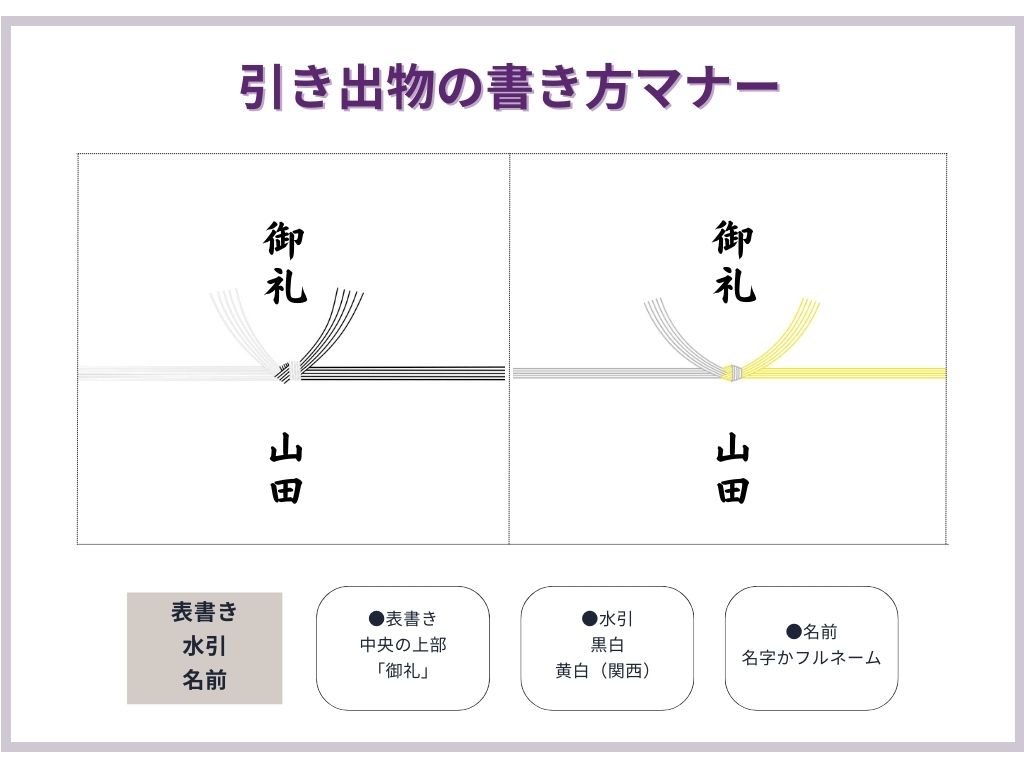

引き出物の書き方

法事や法要で僧侶に引き出物を渡す場合、表書きは空白か「御礼」とします。参列者への引き出物には「志」や「粗供養」などと書きますが、意味合いが違いますので気をつけましょう。

掛け紙は、「熨斗(のし)」のない黒白か地域によっては黄白の水引のものを選びます。

ただし、お墓を新築したときに開眼供養だけを行う場合は「建碑祝い」として慶事扱いになりますので、水引を紅白の結び切りにする場合もあります。

名前は水引の下に名字かフルネームを書きましょう。

お布施・引き出物などの渡し方

ここでは、お布施や引き出物を僧侶に渡すときの渡し方について紹介します。

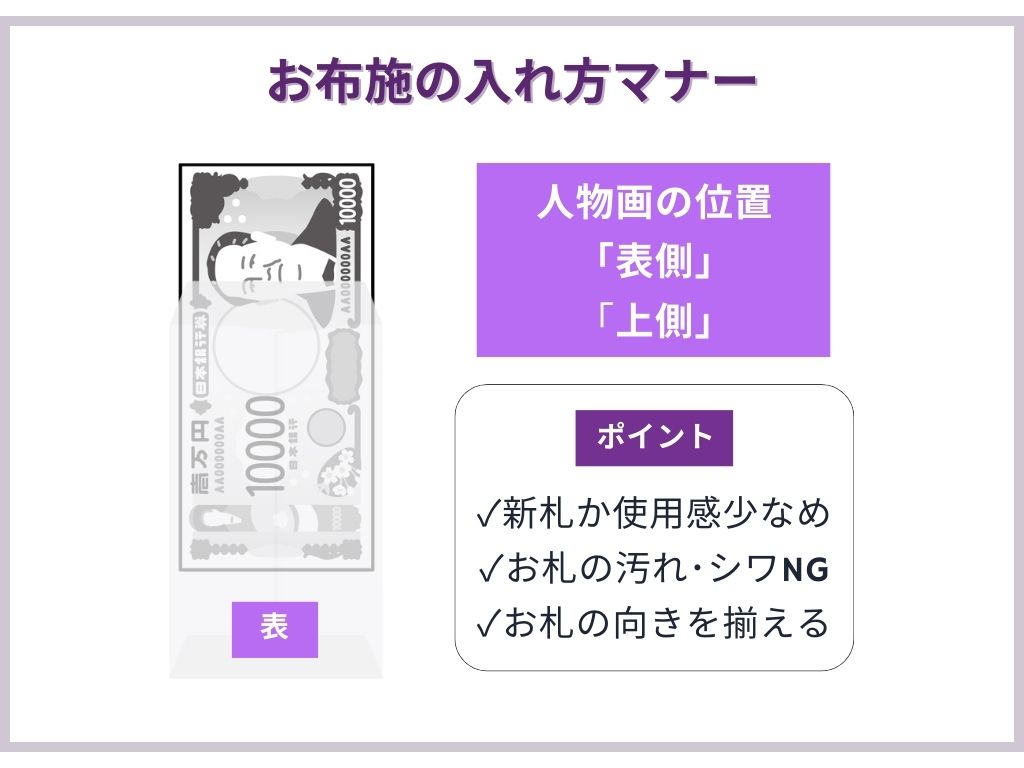

お布施の入れ方

| お札の入れ方 | お札の人物画を封筒や不祝儀袋の「表側」「上側」にして入れる。 ※お札を表側を上にして取り出したとき、すぐ人物画が見える状態。 ※お札は新札か使用感の少ないものを使う。 |

| タイミング | 法事や法要が始まる前か終わった後に渡す。 ※引き出物も渡す場合は法要後か会食が終わる頃。 ※自宅に招いた場合は開始前がよい。 |

| 渡し方 | 袱紗か切手盆の上に乗せ、相手に正面が向くようにして渡す。 ※お布施以外は、お布施→戒名料→御膳料→御車料の順番で下に重ねて一緒に渡す。 ※開始前なら挨拶、終了後なら感謝の言葉を添える。 |

お布施は香典ではありませんので、お札は結婚式などの慶事と同じ向きで入れましょう。お布施を渡すタイミングは法事や法要の開始前か終了後で、自宅に招いた場合は開始前の挨拶とともに渡します。

お布施を渡すときは、相手に正面が向くよう袱紗(ふくさ)か切手盆に乗せ、「本日はよろしくお願いいたします」、「本日は故人の供養のため、ありがとうございました」などと添えて渡しましょう。

引き出物の渡し方

| タイミング | 会食なしの場合は法事や法要が終わった後。 会食ありの場合は会食がお開きになる直前。 ※僧侶には参列者より先に渡す。 |

| 渡し方 | 相手に正面が向くようにして渡す。 ※お布施や御膳料などを渡すときは引き出物の上に乗せてもよい。 ※お礼の言葉を添えて渡す。 |

引き出物は法要の終了後、あるいは法要後に会食がある場合は会食がお開きになる直前のタイミングで渡します。引き出物を渡すときは相手に正面を向けて、「本日は故人の供養のため、ありがとうございました」などと添えると丁寧です。

まとめ

法事や法要に僧侶を招く場合、お布施のほかにも、御車代や御膳料、引き出物などを渡します。それぞれ決まった金額はありませんので、一般的な相場を参考にしたり、お寺に確認したりして適切な予算で準備しましょう。

本記事では、お布施や引き出物などを用意するときの書き方や渡し方についても紹介しました。

| 筆ペン・毛筆 | 薄墨ではなく「濃墨」で書くこと。 |

| 表書き | お布施は「御布施」「お布施」とし、御膳料などは個別で書くかまとめて「御礼」とする。 引き出物は「御礼」とし、「志」「粗供養」とはしないこと。 |

| お札 | 新札か使用感の少ないきれいなものを向きを揃えて入れる。 ※人物画が袋の「表」「上」にくるようにする。 |

| 引き出物 | 表書きは空白か「御礼」とする。 水引は黒白か地域によっては黄白の水引のものを選ぶ。 |

僧侶宛ての場合、このように香典を包むときや参列者に渡すときとは違い、お札の入れ方や表書きなど僧侶向けのマナーがあります。

ぜひ、本記事を参考にしながら、ふさわしいマナーに気をつけて失礼のないようご対応ください。