法事で引き出物を用意するとき、「予算やマナーが気になる」とお悩みではありませんか?

「いくらくらいが相場なの?」

「どんな品物を選べばいい?」

「失礼のないよう渡すには?」

このような法事の「引き出物」にまつわる疑問や課題を本記事で解決しましょう。

| ◆この記事でわかること |

|

ぜひ、本記事を活用していただき、法事の準備にお役立てください。

法事の引き出物は「香典返し」のこと?

法事における引き出物とは「返礼品」のことで、参列者からの御供に対してお返しするものです。一方、香典返しは四十九日までに受け取った「香典」へのお返しですので基本的には「引き出物」=「香典返し」ではありません。

| 引き出物 | お供えをしてくれた参列者への返礼品、また四十九日が明けてからの「御霊前」などへのお返し。 |

| 香典返し | お通夜や告別式など四十九日を迎えるまでに受け取った「香典」へのお返し。 |

また、一般的に返礼品は法事の当日に渡されますが、香典返しは四十九日の後に渡されます。ただ、法要のタイミングや地域の慣習などによっては両方を用意して当日一緒に渡す場合もありますし、香典返しを兼ねた返礼品を引き出物として渡す場合もあります。

法事の引き出物は「志」や「粗供養」と呼ばれますが、ほかにも「会葬御礼品」など地域によって呼び方が異なるのも特徴です。

法事の引き出物(返礼品)の金額相場

法事の引き出物は、お供えの3分の1から半額程度が相場です。お供えが5千円~1万円という前提であれば、引き出物の金額は2千円~5千円の範囲が目安となります。

| 会食ありの法事の場合 | 2千円~5千円(一般的な相場) |

| 会食なしの法事の場合 | 4千円~8千円(相場に食事代を含めた金額) |

| 高額な「御霊前」を受け取った場合 | 後日、引き出物とは別に3分の1から半額程度をお返し |

もし、お供えが想定より高額だった場合は、後日、改めて返礼品を送るようにしましょう。

法事の引き出物(返礼品)を選ぶポイント

ここでは、法事の引き出物を選ぶときのポイントについて紹介します。

- ●食品や日用品などの「消えもの」で気を遣わせない

- ●大きなものや重いもので「持ち帰り」の負担にさせない

- ●故人を偲ぶきっかけになる「思い出のもの」でもよい

それぞれのポイントを見ていきましょう。

食品や日用品などの「消えもの」で気を遣わせない

法事の引き出物には、食べたり使ったりして「なくなるもの」がおすすめ。手元に残らないので相手の負担になりませんし、相手の好みから大きくはずれることもありません。

ただし、消費期限・賞味期限が短いものは相手に保存や消費の不便をかけさせるので避けましょう。

大きなものや重いもので「持ち帰り」の負担にさせない

参列者の負担になるような大きな品物、重すぎる品物は控えましょう。法事には遠方から訪れる方や高齢の方などが参列する場合もありますから、できるだけ持ち帰りしやすいものを選びましょう。

故人を偲ぶきっかけになる「思い出のもの」でもよい

法事というのは故人を偲ぶための場でもありますから、故人の好きだった食べ物や飲み物、故人の地元の名産品など、故人にまつわる思い出のものもおすすめ。

法事向きでないとされる品物もありますが、ごく近しい親族だけで行う場合は一般的なマナーにとらわれず選んでもかまいません。

法事の引き出物(返礼品)におすすめな品物

ここでは、引き出物におすすめな品物について紹介します。

- ●お菓子

- ●飲み物

- ●乾物

- ●乾麺

- ●調味料

- ●石けん

- ●タオル

- ●カタログギフト

それぞれの品物のポイントも見ていきましょう。

お菓子

お菓子は、引き出物の定番。和菓子から焼き菓子まで選択肢が多いのも魅力です。

| ポイント |

| ・取り分けしやすい個装包装がよい。 ・故人の好みや参列者の年齢層に合わせる。 ・消費期限や賞味期限が短いものは避ける。 |

飲み物

お茶の葉やティーバッグ、ドリップコーヒーなどであれば、持ち帰りの負担になりません。

| ポイント |

| ・日本茶なら食事に合わせやすく好みが分かれにくい。 ・紅茶やコーヒーのバラエティセットなら、いろいろな味が楽しめる。 ・予算に応じて、お菓子とセットになったギフトボックスもおすすめ。 |

乾物

海苔や干ししいたけなどの乾物なら、いつもの食事に加えやすいので便利です。

| ポイント |

| ・消費期限や賞味期限が長いので保存の負担になりにくい。 ・ブランドやグレードなどでの好みが分かれにくい。 ・重量感が少ないため相手の持ち帰りの負担になりにくい。 |

乾麺

うどん、そば、そうめんなども乾麺なら消費期限・賞味期限が長いので保存に便利です。

| ポイント |

| ・季節や参列者層に合わせて選べる。 ・故人の地元の名産品にあれば選択肢のひとつ。 ・予算に応じて、めんつゆや出汁とセットになったギフトボックスもおすすめ。 |

調味料

塩や砂糖などのほか、料理に便利な合わせ調味料やハーブソルト、出汁の素などは「消えもの」の定番です。

| ポイント |

| ・いつもの食事に合わせやすく好みが分かれにくい。 ・消費期限や賞味期限が長いので保存の負担になりにくい。 ・品質やブランドにこだわってグレードを上げるのもおすすめ。 |

石けん

どの家庭でも毎日のように使う生活雑貨ですから、食べ物以外の定番を選びたいときはおすすめです。

| ポイント |

| ・予算に合わせてパッケージしやすい。 ・無添加のシンプルなものなら相手を選ばず贈れる。 ・品質やブランドにこだわってグレードを上げるのもおすすめ。 |

タオル

参列者にとっては持ち帰りの負担が少なく、いくつあっても重宝する日用品の定番です。

| ポイント |

| ・予算に合わせて石けんや入浴剤などとセットになったギフトボックスも可。 ・デザインがシンプルなものなら相手を選ばず贈れる。 ・品質やブランドにこだわってグレードを上げるのもおすすめ。 |

カタログギフト

商品券やギフトカードと違い、カタログギフトなら相手に金額がわからないメリットがあります。

| ポイント |

| ・相手の好みに合わせて選ぶ楽しみがある。 ・グルメ系、アイテム系、レジャー系など選択肢が幅広い。 ・消費期限の短い生鮮食品などが相手のタイミングに合わせて取り寄せられる。 |

法事の引き出物(返礼品)にタブーなもの

法事の引き出物には、弔事の場にふさわしくないタブーな品物があります。

| 商品券やギフトカードなど | 金額がわかるものは避ける。 |

| かつお節や昆布などの縁起物 | 慶事にふさわしい縁起物は弔事に不向き。 |

| 肉や魚などの「四つ足生臭もの」 | 殺生を連想させるとして仏教で禁じられているため。 |

| ビールや日本酒などの酒類 | 仏教に「不飲酒戒(ふおんじゅかい)」という禁酒の規律があるため。 |

| 冷凍・冷蔵で保存するもの | 傷みやすくて日持ちのしないもの。 |

参列者への配慮や宗教的な意味合いにもとづき、法事ではタブーな引き出物を渡さないよう注意しましょう。

法事の引き出物(返礼品)の渡し方マナー

ここでは、掛け紙の種類や書き方、引き出物を渡すタイミングなどのマナーについて紹介します。

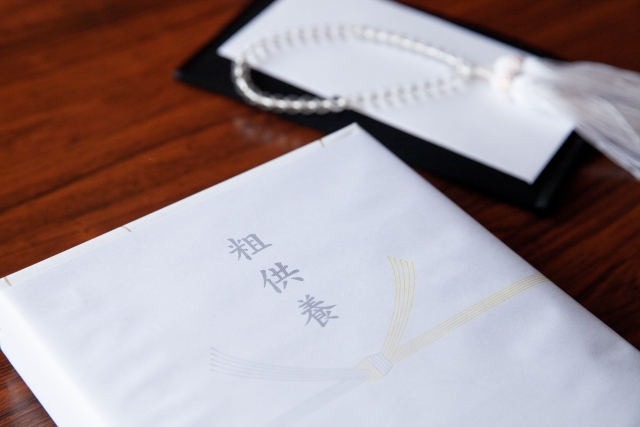

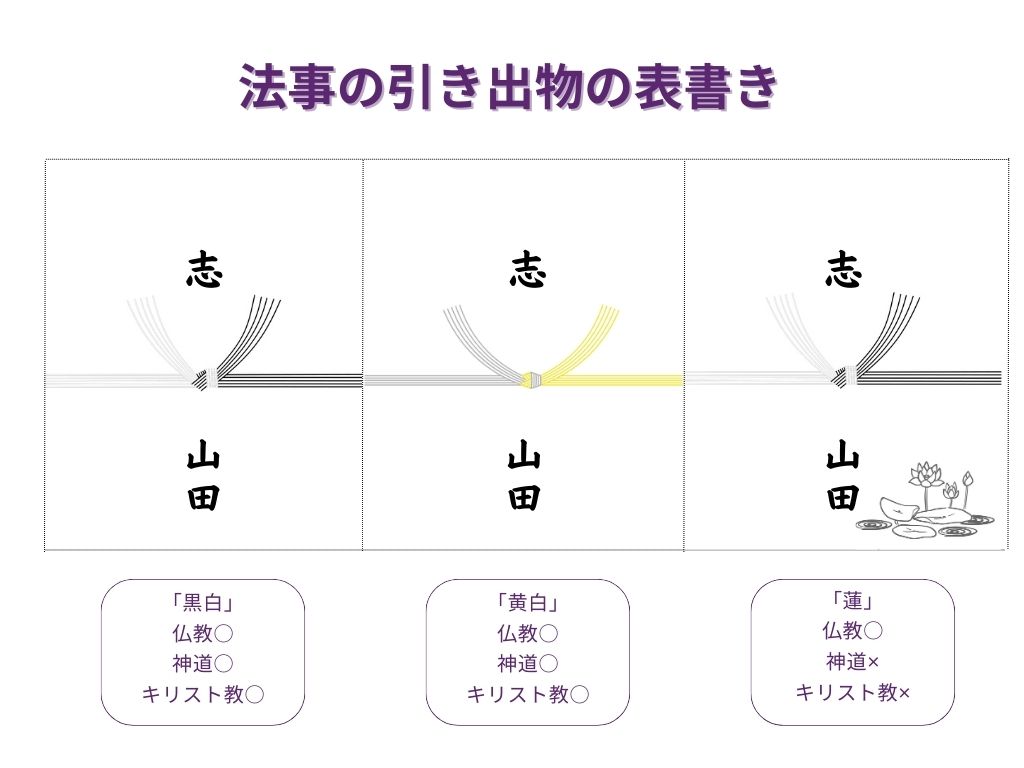

引き出物の掛け紙と表書き

| 水引 | 「黒白」(地域や宗教を問わない) 「黄白」(宗派を問わない関西や中四国など) 「蓮」(仏教のみ) |

| 表書き | 「志」(全国) 「粗供養」(関西など西日本) 「満中陰志」(四十九日※地域による) ※僧侶へは「御礼」 |

| 名前 | 名字かフルネーム ※○○家も可 |

法事の引き出物には、黒白か黄白の結び切りになった水引を選びます。弔事ですので「熨斗あわび」が印刷されたものは使用しません。

表書きは「志」が一般的ですが、地域によっては「粗供養」や「満中陰志」(四十九日の場合)と書く場合もあります。

筆ペンや毛筆の「薄墨」は初七日までですので、四十九日が過ぎてからは「濃墨」で書くようにしましょう。

また、掛け紙には、包装紙の内側に貼る「内のし」と外側に貼る「外のし」があり、地域によって慣習が違います。ただし、宅配便で送る場合は掛け紙が破れないよう「内のし」にするのが一般的です。

引き出物を渡すタイミング

引き出物は、法要が終わってから帰り際に参列者を見送りながら手渡します。もし会食があるなら、会食終了の直前に参列へのお礼を伝えながら直接手渡ししましょう。

大人数で会食する場合は参列者の席に置いておく場合もありますが、引き出物の案内と直接お渡しできない旨を挨拶の場でアナウンスしておくと丁寧です。

僧侶へも引き出物を渡すのであれば、「御礼」と書いたものを別で用意しておき、参列者よりも先に渡すようにしましょう。

法事の引き出物(返礼品)に関する注意点

ここでは、法事の引き出物を用意するときの注意点についてQ&A方式で紹介します。

- ●喪主と施主で分ける?

- ●夫婦や家族の場合は?

- ●僧侶にも渡すべき?

それぞれの回答を見ていきましょう。

Q. 喪主と施主で分ける?

地域によっては、引き出物を「喪主」と「施主」の両方から渡す場合があります。喪主は遺族の代表者で、施主は法事の費用を負担する人のことです。

喪主と施主の両方から引き出物を渡す場合は、引き出物の数に合わせて予算を割って用意します。どのような形で引き出物を用意するかは家や地域によって異なりますので、親族などと事前に相談しておきましょう。

Q. 夫婦や家族の場合は?

夫婦や家族で参列してくれた場合でも、引き出物は世帯ごとに1つでかまいません。引き出物を用意するときは1人1つといった参列者全員分ではありませんので適切な数を用意しましょう。

Q. 僧侶にも渡すべき?

本来、法事の引き出物(返礼品)は参列者に向けて用意するものですが、法要を行ってくれた僧侶にも「御礼」として渡すのが丁寧です。僧侶に渡す場合は、表書きを「御礼」とし、「志」や「粗供養」としないよう注意しましょう。

尚、法事で僧侶に渡すものについては詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。

まとめ

法事の引き出物は「返礼品」のことで、厳密にいうと「香典返し」ではありません。

| 引き出物 | お供えをしてくれた参列者への返礼品、また四十九日が明けてからの「御霊前」などへのお返し。 |

| 香典返し | お通夜や告別式など四十九日を迎えるまでに受け取った「香典」へのお返し。 |

法要のタイミングや地域の慣習などによって呼び方や渡し方などが違いますので、まず親族に確認しておくようにしましょう。

法事の引き出物の金額相場は、お供えの3分の1から半額程度ですが、「会食あり」「会食なし」で調整したり、お供えが高額だった場合は改めて返礼品を追加したりなどするのがマナーです。

本記事では、おすすめの品物や引き出物を選ぶポイント、引き出物の渡し方や注意点についても紹介しました。

ぜひ、本記事を活用していただき、これからの法事の準備にお役立てください。