故人の三回忌を迎えるにあたって、法要をどうするかご検討中でしたら本記事をご活用ください。

「三回忌とはいつ?家族だけで行ってもいい?」

「三回忌法要を『しない』ときはどうする?」

「お布施や服装など三回忌法要におけるマナーは?」

このように三回忌法要にまつまる悩みや疑問があれば本記事を参考にしながら解決しましょう。

| ◆この記事でわかること |

|

ぜひ、本記事を活用していただき、どのようにして三回忌法要を行うかのご判断にお役立てください。

三回忌とは?いつやる法要?

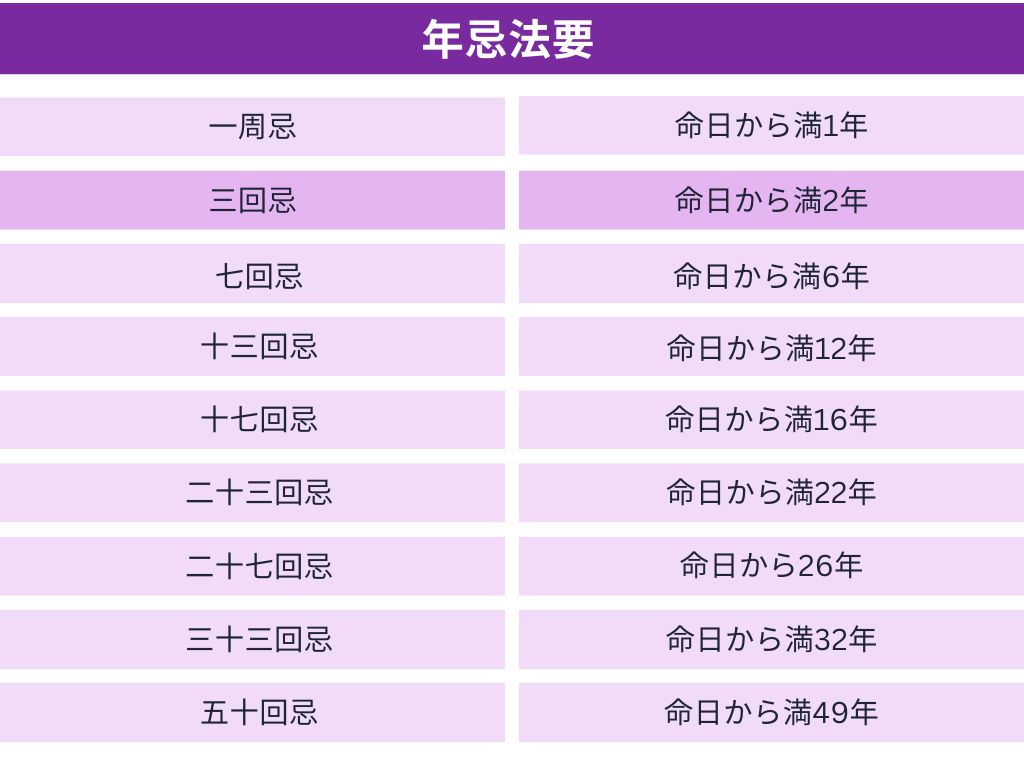

三回忌とは故人の命日から満2年の祥月命日を迎えることです。

| 命日とは |

| 故人が亡くなった日を含めて○日目(○年目)にあたる日。※「故人が亡くなる前日」から数える地域もあり。 |

満2年の節目は「二周忌」ではないかと混同されることがありますので、法要の数え方や考え方を確認しておきましょう。

| 回忌 | 故人が亡くなった年を含めて数える。 |

| 周忌 | 故人が亡くなった年を「0」として、命日を迎えるたびに1年ずつ加えて満年数で数える。 |

つまり、故人が亡くなったその日が「一回忌」の命日となるため3回目の命日を迎える満2年の節目は「三回忌」にあたります。

また、三回忌以降の年忌法要では「周忌」ではなく「回忌」として数えられます。

三回忌法要は家族だけでもいい?

三回忌法要を家族だけで行うことは問題ありません。近年では、家族の生活習慣や宗教観などが多様になっていることから法要の行い方も家ごとで違います。

家族だけで法要を行うことには、いくつかメリットがありますので確認しておきましょう。

| 家族だけで法要を行うメリット |

| ・小規模なので費用を抑えたり、予算を調整したりできる。 ・親族や故人の友人・知人などの参列の負担を減らせる。 ・こまかな作法にとらわれずアットホームな雰囲気で営める。 |

ただ、年忌法要の中でも大切な節目となる法要ですので、親族間で相談しながら内容を検討することが大切です。

三回忌法要を行うときの一般的な流れ

ここでは、三回忌法要を行うときの一般的な流れを見ていきましょう。

| 三回忌法要の流れ |

|

もし、「お墓参りだけ」「お坊さんなし」という形式で三回忌法要を行う場合は、どのような流れにするかも含めて親族間で話し合っておきましょう。

三回忌法要でお坊さんに渡すお布施相場

お布施とは施主や親族の「気持ち」で行うものですから、具体的な金額が決められているわけではありません。

一般的には、三回忌法要の場合は1万円~5万円とされています。

| お布施相場 |

| 1万円~5万円 |

お布施相場は、お寺や宗派、地域による違いもありますし、たとえば納骨式や開眼法要を一緒に行う場合でも変わってきます。

また、お坊さんには御車代、御膳料など、お布施以外の費用も必要に応じて用意しておく場合があります。

| お布施以外の費用 | 内容 | 相場 |

| 御車代 | お坊さんに出向いてもらったときに渡す交通費 | 5千円~1万円程度 |

| 御膳料 | お坊さんが会食に出席しない場合に渡す食事代 | 5千円~1万円程度 |

お坊さんに渡す「お金」は、参列者が多くても施主一人だけでも金額に差がありませんので、お寺にたずねたり、親族に相談したりして適切な金額を用意しましょう。

お布施を渡すときの「書き方」や「包み方」のマナー

ここでは、お布施を三回忌法要で渡すときの書き方や包み方のマナーについて紹介します。

お布施は「香典」とは異なりますから、お札の向きや準備物に注意して用意しましょう。

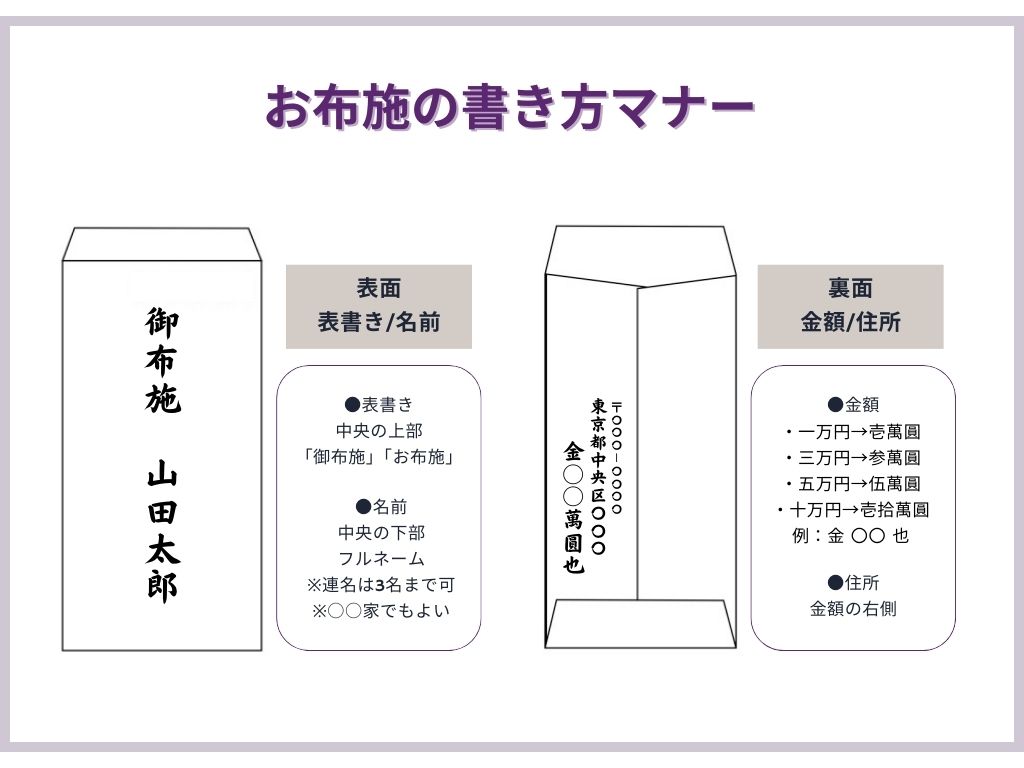

お布施の書き方

お布施は香典のように不祝儀袋に入れる必要はなく、白無地の封筒に入れてかまいません。

ただし、二重になったものは「不幸が重なる」の意味になるため、やや厚手の一枚ものを選ぶようにしましょう。

| 表面 | ・表書き……「御布施」「お布施」 ※「御膳料」「御車代」「御戒名料」などは別に用意する。 ・名前……フルネーム、○○家 ※連名は3名まで、4以上の場合は「代表者氏名 他○名」と書く。 |

| 裏面 | ・金額……旧字体を使い、「金 〇〇萬圓 也」と書く。 ・住所……金額の右横に、やや小さめの字で書く。 |

封筒の表面には「御布施」か「お布施」とした表書きと喪主や施主のフルネームか「○○家」を、裏面左には住所と金額を書きます。

お布施を連名で渡す場合は3名までなら名前を並べられますが、4名以上の場合は代表者氏名とともに「他○名」と書きましょう。金額を書くときは「金 ○萬圓 也」など旧字体を使うのもマナーです。

お布施のほかに「御膳料」「御車代」「御戒名料」などを渡す場合は、それぞれ別々の表書きで用意しておくか、まとめて「御礼」として渡しましょう。

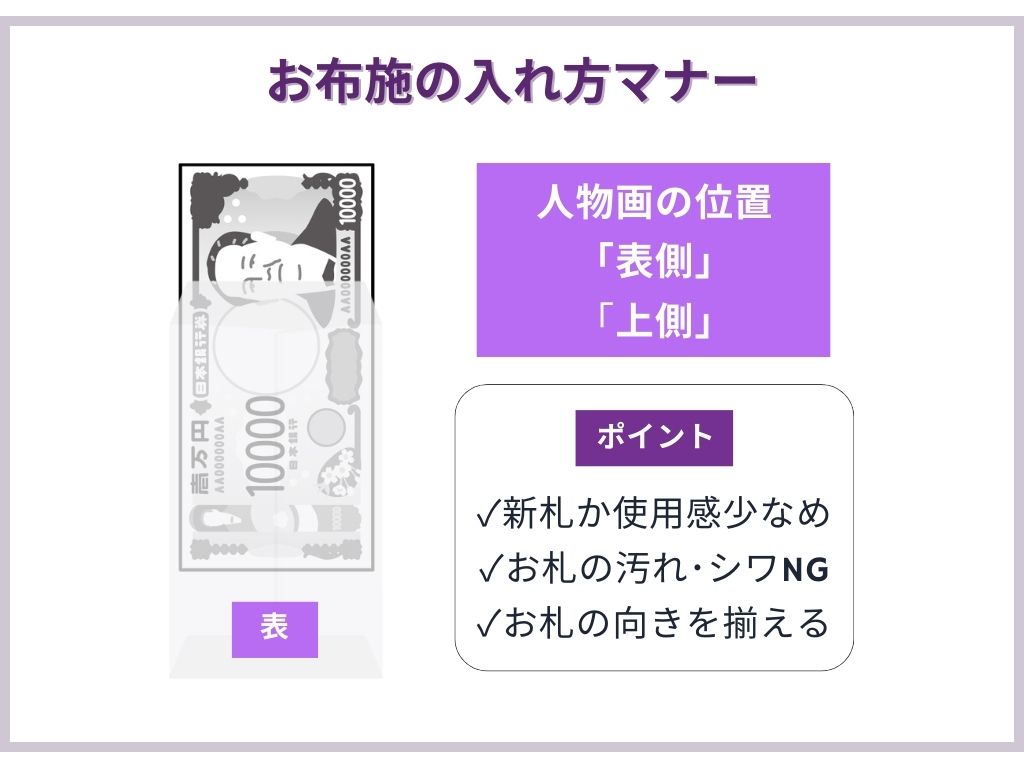

お布施の入れ方

お布施は香典ではありませんので、お札の向きはは結婚式などの慶事と同じにして未使用の新札か使用感の少ないピン札を入れましょう。

| お札の入れ方 | ・お札の人物画を封筒や不祝儀袋の「表側」「上側」にする。 ※香典とは逆向きなので注意。 ・お札は新札か使用感の少ないものを使う。 ※香典では新札を使わないので注意。 |

お札を数枚入れる場合は、すべて向きを揃えておくのもマナーです。

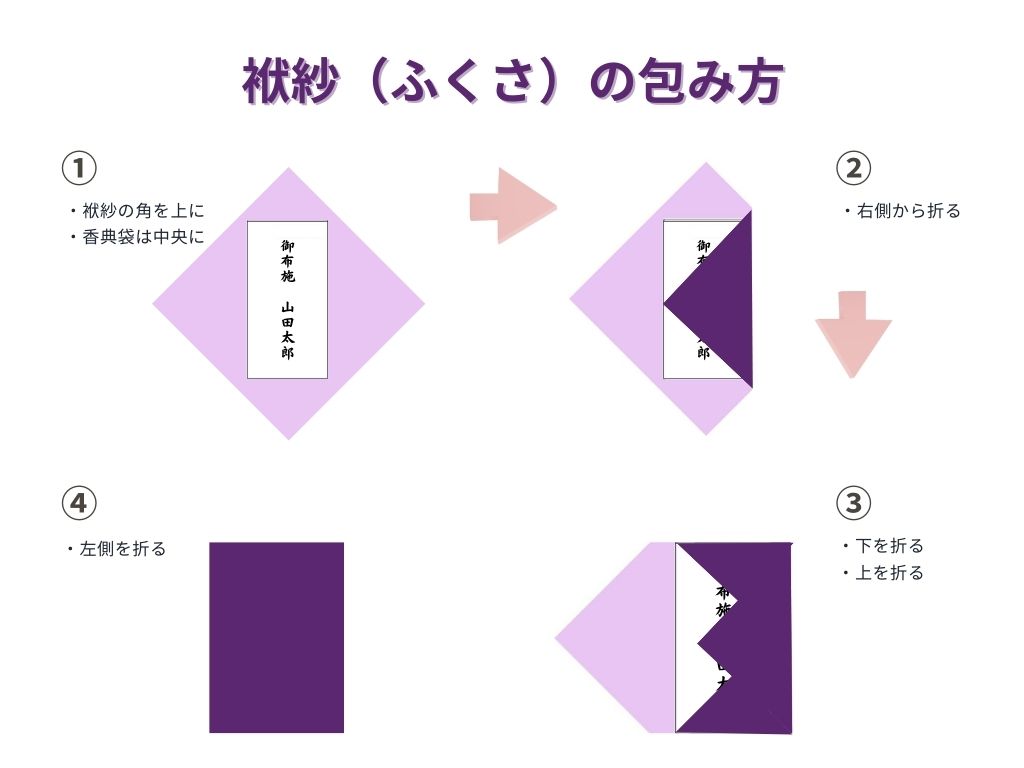

お布施の渡し方

お布施は、「袱紗(ふくさ)」と呼ばれる小さな風呂敷に包んでおいて渡す直前に開けます。お布施を袱紗に包んだまま渡す、お布施をそのまま手渡しするというのはマナー違反ですので、渡すときは袱紗をたたんでお盆の代わりにしましょう。

| 渡し方 | ・袱紗を右手に置き、左手で開く。 ・お布施を取り出し、袱紗をたたみ、お布施を上に置く。 ・お布施が相手に正面が向くようにして渡す。 ※お布施以外は、お布施→戒名料→御膳料→御車料の順番で下に重ねて一緒に渡す。 ※開始前なら挨拶、終了後なら感謝の言葉を添える。 |

| タイミング | ・法要が始まる前か法要が終わった後に渡す。 ※自宅に招いた場合は開始前がよい。 ※引き出物も渡す場合は法要後か会食が終わる頃。 |

お布施を渡すのは、法要の開始前か終了後のタイミングです。お坊さんを自宅に招いた場合は開始前の挨拶とともに渡すとよいでしょう。

お布施を渡すときは「本日はよろしくお願いいたします」、「本日は故人の供養のため、ありがとうございました」などとひとこと添えながら相手に正面を向けてましょう。

三回忌法要を行うときに必要な準備

ここでは、三回忌法要を行うために必要な準備について紹介します。

| 準備の項目 |

|

三回忌を迎える2か月前から準備を始め、参列者の都合や会場の予約状況などと調整しながら進めていきましょう。

日程

三回忌法要は、故人の祥月命日である満2年の「忌日」に行うのが本来の慣わしですが、参列者の都合を考慮して集まりやすくするなら多少は日にちをずらしてもかまいません。

| 法要日程の決め方 |

| ・命日に近い土日で調整する ・平日や年末年始を避ける ・お寺や僧侶の予定に合わせる ・会場の空き状況を確認しておく ・親族同士で話し合って決める |

法要は「前倒し」される傾向がありますが、仏教に後倒しを禁じる規律はないため数日程度の後倒しなら問題ありません。

尚、法事の日程については詳しく書かれた関連記事もありますので、よければ合わせてご参照ください。

会場

三回忌法要は、一般的にお寺、会館、自宅で行われます。それぞれの会場のメリット・デメリットを挙げておきますので、施主や参列者の都合を考慮しながら検討しましょう。

| 会場 | メリット | デメリット |

| お寺 | ・僧侶を手配しなくてよい。 ・仏教の教えにもとづいて行ってもらえる。 ・法要の場にふさわしい雰囲気で行える。 | ・遠方の場合は訪れるのに時間がかかる。 ・お寺の都合に合わせた日程になりやすい。 ・会場使用料が必要な場合がある。 |

| 会館 | ・法要プランが用意されている。 ・会食の手配をしなくてよい。 ・必要な準備を任せられる。 ・駐車場が完備されている。 | ・規模や内容によって予算が上がる可能性あり。 ・会場に合わせた日程を選ばなければならない。 ・お寺にあるような宗教色がない。 |

| 自宅 | ・親族だけの都合で日程が決められる。 ・故人を偲ぶのにふさわしい雰囲気で行える。 ・お寺や会館よりも予算が抑えられる場合がある。 | ・僧侶の手配や必要な準備をしなければならない。 ・お店の予約や食事の準備など会食の手配が必要。 ・スペースが限られるため参列者も限定される。 ・参列者のための駐車場が確保しづらい。 |

もし、先祖代々のお墓を任せている「菩提寺」があれば、法要の日程以外にも必要な準備について事前に相談しておきましょう。家族だけの自宅法要で読経だけお願いする場合でも、お坊さんの予定と合わせながら日程を決めましょう。

決まったお寺との付き合いがない場合は、法要を予定している地域の中から探すか、どの地域からでも利用できる「お坊さん便」などの僧侶手配サービスを利用してもよいでしょう。

会食

三回忌法要などの仏事では、本来、法要後に「お斎(おとき)」と呼ばれる会食を設けます。お斎は参列者同士が故人を偲ぶための供養の場でもあるため、法要の一環として手配しましょう。

お斎については、会食を「しない」場合のマナー含め詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。

案内

三回忌法要の詳細が決まったら、参列者に案内をします。ごく限られた家族だけで行うのであれば、そのことを参列を予定していそうな親族や故人の友人・知人に伝えておくのもマナーです。

法要の案内は、同居家族や日頃から交流のある親族なら電話やメールでもかまいませんが、目上の親族や家族以外の参列者には書面で案内状を出すようにしましょう。

法要の案内状については詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。

お供え物

三回忌法要などの仏事では、仏教の教えにもとづいた「五供(ごくう)」と呼ばれるお供え物を用意するのが一般的。ごく限られた家族だけで行う場合は、故人が好んでいたものや親族の気持ちを反映させたものなどを供えてもかまいません。

| 五供(ごくう) | 詳細 |

| 香 | 線香や焼香など香りの立つもの。 |

| 花 | 菊、ユリ、スプレーマムなど。※椿、バラ、ボタンは不向き。 |

| 灯明 | ろうそくの灯り。 |

| 浄水 | お水、お茶。 |

| 飲食 | ご飯、お菓子、果物など。 |

引き出物

法要の施主は、参列者から受け取ったお供え物や参列してもらったことへのお礼として引き出物を用意します。引き出物の金額相場は2千円~5千円程度ですが、法要の規模や参列者の数に合わせて適切な予算で調整しましょう。

引き出物を用意する場合、掛け紙は「熨斗(のし)」なし、水引は黒白か黄白の結び切り、表書きは「粗供養」「志」などとします。

尚、法要の引き出物については、詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。

香典

三回忌法要に参列する場合、参列者は原則として香典を持参します。法要の案内を受けていながら参列できない場合も香典だけは送るのがマナーです。

もし、案内状に「御香典辞退」と記載されていれば参列する場合でも不要ですが、お供え物や供花を持参するのはかまいません。ただし、「御厚志辞退」と記載されている場合は供花やお供え物も控えましょう。

| 関係 | 金額相場 |

| 故人が自分の親 | 1万円~5万円 ※会食なしの場合は1万円~3万円 |

| 故人が自分の兄弟姉妹 | 1万円~3万円 ※会食なしの場合は5千円~1万円 |

| 故人が配偶者の親兄弟姉妹 | 1万円~3万円 ※会食なしの場合は5千円~1万円 |

香典の金額は故人との故人との関係性や会食の「ある」「なし」でも異なりますので相場を参考にしながら用意しましょう。ごく限られた家族だけで行う場合は「香典なし」にして法要の費用を分担するケースもあるので、事前に親族間で話し合っておきましょう。

香典のマナーについては詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。

三回忌法要に参列するときの服装

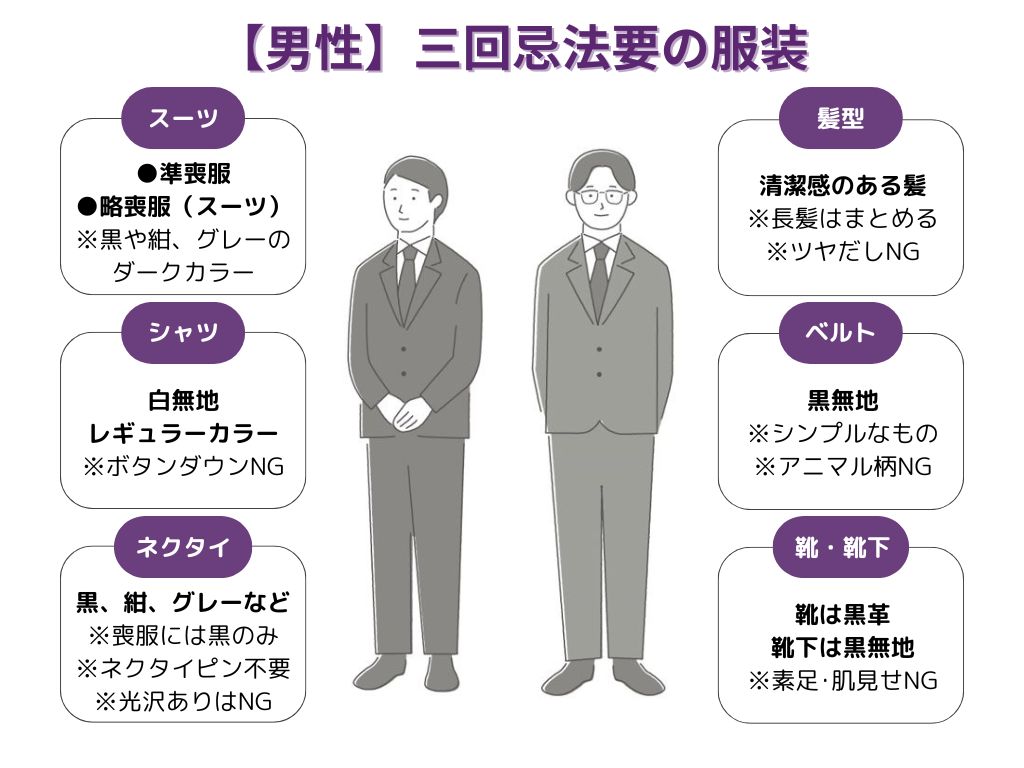

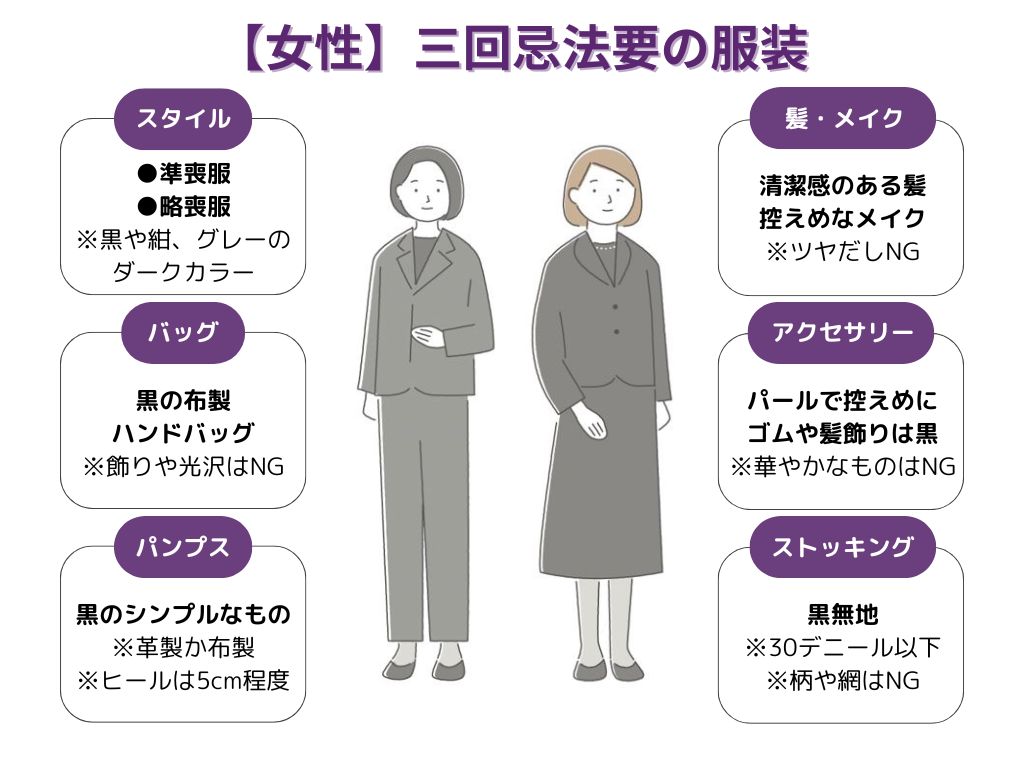

ここでは、三回忌法要に参列するときの服装を男女別で紹介します。

法要における服装マナーは、男女とも三回忌までは喪服で参列するのが本来の慣習ですが、ごく限られた家族のみで行う場合は略喪服も選択肢になり得ますので親族間で相談して決めましょう。

| 準喪服 | ブラックフォーマルなどのセレモニースタイル |

| 略喪服 | 黒や紺、グレーなどのダークカラースタイル(いわゆる「平服」) |

もし、「平服でお越しください」と案内されている場合は略喪服を着用します。「平服」=「普段着」ではありませんので注意しましょう。

また、どのような服装であっても参列者全員で格やスタイルを揃えるのが好ましいマナーです。

【男性】三回忌法要の服装

| スーツ | 準喪服の場合はブラックスーツ、略喪服の場合はダークカラースーツ |

| シャツ | 白無地のレギュラーカラー ※ボタンダウンはNG |

| ネクタイ | 準喪服の場合は黒のみ、略喪服の場合は黒や紺、グレーなど ※光沢ありはNG |

| ベルト | 黒無地のシンプルなもの ※アニマル柄や派手なバックルはNG |

| 靴・靴下 | 靴は黒い革靴、靴下は黒無地 ※素足や肌が露出するのはNG |

| 髪型 | 清潔感のあるスタイル ※ツヤを出すヘアケアはNG |

もし、子供の参列がある場合、制服や落ち着いたデザインのフォーマルな服装を選びましょう。

【女性】三回忌法要の服装

| スタイル | 準喪服の場合はスーツやアンサンブルなどのセレモニータイプ、略喪服の場合はダークカラーの同スタイル |

| バッグ | 黒の布製で小ぶりなもの ※飾り付きや光沢ありはNG |

| パンプス | 黒の革製か布製でシンプルなもの ※ヒールは5cm程度 |

| ストッキング | 黒無地で30デニール以下の厚すぎず薄すぎないもの ※柄や網はNG |

| アクセサリー | つける場合はパールの控えめなもの ※ヘアゴムや髪飾りは黒っぽいもの |

| メイク | 控えめな色使いでナチュラルに ※ツヤの出るパールやグロスはNG |

| 髪型 | 清潔感のあるスタイル ※ツヤを出すヘアケアはNG |

もし、子供の参列がある場合、制服や落ち着いたデザインのフォーマルな服装を選びましょう。

三回忌法要を「しない場合」の気をつけたいマナー

もし、三回忌法要をしない場合は、関係者への「連絡」をする必要があります。菩提寺など付き合いのあるお寺はもちろん、参列を予定しているであろう親族や故人の友人・知人に「諸事情により家族(遺族)のみでしめやかに執り行います」などと伝えましょう。

もちろん、故人宅に親族だけで集まって仏壇にお供えをしたり線香を上げたりするだけでも供養はできますので、法要の形式にとらわれなくてもかまいません。

ただし、親族間でも宗教観や価値観が違いますから、しっかりと話し合って決めることが大切です。

まとめ

三回忌法要は故人の命日から満2年の節目に行う法要です。もしかすると「二周忌では?」と混同されるかもしれませんが、故人が亡くなったその日が「一回忌」の命日となるため満2年の節目は「三回忌」となります。

一周忌の次ということで法要の内容や参列者の範囲が課題となりますが、近年では家族の生活習慣や宗教観などが多様になっており、「家族だけでいい」「お坊さんは呼ばないでいい」など法要の営み方も変わってきました。

とはいえ、故人を供養するための大切な場ですから、どのような形式にするかは親族間でよく話し合って決めるようにしましょう。

本記事では、三回忌法要の時期や流れのほか、当日までに必要な準備、お布施相場や書き方&渡し方、ふさわしい服装などのマナーについても紹介しました。ぜひ、本記事を参考にしながら、ご親族とともに三回忌の節目を慎み深くお迎えください。