満中陰法要は故人の供養のために行われる仏事ですが、その意味や四十九日の違いはなんでしょうか。

忌明けの法要を予定している施主の方にとっては、法要の呼び方や詳細などが気になりますよね。

そこで本記事では、満中陰法要についての疑問を解決するため以下の内容をまとめています。

- ●満中陰の意味と四十九日との違い

- ●満中陰法要を行うときの流れや準備

- ●満中陰法要後に渡す満中陰志について

- ●満中陰志を渡すときの大切なマナー

家や宗派、地域などによって慣習や作法が違うのも法要の特徴ですから、本記事を参考にしながら「どのような法要にするか」をご検討ください。

満中陰の意味は?四十九日との違いは?

「満中陰(まんちゅういん)」とは仏教用語で、いわゆる「四十九日(しじゅうくにち)」=「中陰(ちゅういん)」を満了するという意味です。故人の逝去から49日間は故人が極楽浄土に行けるかどうかの「審議」の期間とされており、「忌中」ともいわれています。

満中陰と四十九日の違いは忌日の状況やタイミングといったものです。

| 満中陰 | 故人が極楽浄土に行けるかどうか7日ごとに7回の「裁き」を受ける期間の満了 |

| 四十九日 | 故人が極楽浄土に行けるかどうか7日ごとに7回の「裁き」を受ける忌日の最終日 |

つまり四十九日を迎えた満中陰によって忌明けするといった捉え方ができるでしょう。

ただ、満中陰という考え方には宗派による違いもあります。たとえば浄土真宗では、「故人の逝去」=「浄土への旅立ち」とされているため、満中陰や忌明けという概念がありません。

満中陰法要を行うときの流れは?

ここでは、満中陰法要の一般的な流れを確認しておきましょう。

| 一例 | ポイント |

| 1. 挨拶 | 喪主や法要の施主などから参列者へ挨拶をします。 |

| 2. 僧侶の読経 | 故人への供養として僧侶がお経を上げます。 |

| 3. 納骨 | 納骨を行う場合はお墓を清めてから納骨をします。 |

| 4. お焼香 | 施主から始め、故人との関係が深かった順でお焼香を上げます。 |

| 5. 僧侶の法話 | 僧侶から参列者に向けた法話があります。 |

| 6. 会食 | 場所を移動して食事をします。会食前に家長などが「献杯(けんぱい)」の挨拶を行います。 |

満中陰法要を行うときの準備は?

ここでは、満中陰法要を行うときに必要な準備について項目やポイントを紹介します。

| 準備 | ポイント |

| 日程 | ・本来は49日目の「忌日」に行う。 ・参列者の都合に合わせて直前の土日など集まりやすい日への前倒し可能。 |

| 場所 | ・自宅 ・お寺(菩提寺を含む) ・会館、セレモニーホール ・ホテル(法要プラン) ※いずれの「場所」にするかを決めておくこと。 |

| 案内 | ・基本的には書面で「案内状」を送付する。 ・同居の家族など近しい相手には口頭や電話などでも可。 |

| 費用 | ・会場料(3万円~5万円※会場による) ・会食代(1人当たり5千円~1万円) ・納骨(7万円〜10万円)※行う場合のみ。 |

| 会食 (お斎・おとき) | ・法要後に参列者との会食の場を設ける。 ・僧侶が同席しない場合は「御膳料(ごぜんりょう)」を渡す。 ・会食の代わりに持ち帰りの弁当を用意する場合もあり。 |

| 香典 (御霊前・御仏前) | ・参列者から施主へ渡す。 ・同居家族だけで行う場合は不要。 ・金額相場は3千円~3万円で故人と近い関係ほど高くなる傾向。 |

| お供え物 (五供・ごくう) | ・線香 ・お花(菊、百合、胡蝶蘭など白を基調としたもの) ・お水 ・ろうそく ・飲食物(お酒、お茶、果物、和菓子など) ※肉や魚など殺生を連想させるものは厳禁。 |

| 埋葬許可証 | ・納骨を行う場合は役所から発行してもらう。 |

| お布施 (僧侶への謝礼) | ・白無地の封筒に「御布施」と表書きして包む。 ・葬儀のときの1~2割程度が目安。 ・一般的には3~5万円程度が相場。 ・納骨を行う場合は別途5万円~10万円。※宗派や寺院によって異なる。 |

| 仏具 | ・本位牌 ・過去帳 ・法名軸 ・仏壇 ・御本尊 ・お墓 ※数週間以上かかるため事前に手配しておく。 |

| 御霊供膳 (おりくぜん) | ・故人をもてなすための食事として用意する。 ・お椀、汁椀、平椀、壷椀、高杯の5種類。 |

| 卒塔婆 (そとば) | ・故人への供養としてお墓に立てる木製の細長い板のこと。 ・費用は1本あたり2千円~1万円程度。 ・費用を参列者で分担する場合もあり。 |

| 席次 | ・僧侶を最上座の主席に配席する。 ・参列者は年齢や故人との関係が深かった順で上座から配席する。 ・法要の施主とその家族は下座に着席する。 ※僧侶をもてなすために施主や家長などが僧侶の近くに座る場合もあり。 |

どのような法要を行うかは家や地域、宗派などによって異なりますので、準備内容も含めて親族とよく話し合っておきましょう。

尚、参列者への案内状については詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。

満中陰法要後の「お返し」満中陰志とは?

満中陰法要では参列者からの香典に満中陰志という「お返し」をしますので、ここでは混同されがちな「粗供養」との違いのほか、ふさわしい品物や金額相場や渡す時期などについても確認しておきましょう。

満中陰志と粗供養の違い

満中陰志と粗供養の違いは渡すタイミングや目的にあります。

| 満中陰志(まんちゅういんし) | 満中陰法要で参列者から受け取った香典への返礼品(香典返し) |

| 粗供養(そくよう) | 葬儀や法要の当日に参列へのお礼として参列者に渡される会葬御礼品 |

満中陰志は香典返しにあたる返礼品ですから、本来は法要の場で渡すものではありません。また、関東では「香典返し」とするのが一般的で、中四国や九州の一部地域では「茶の子」と呼ばれるなど地域によって呼び方が異なるのも特徴です。

満中陰志にふさわしい品物

満中陰志は弔事用のギフトですから、食品や日用品などの「消え物」が選ばれる傾向です。

| ふさわしい品物一例 |

| ・お米 ・日本茶 ・海苔 ・お菓子 ・砂糖 ・タオル ・石けん ・洗剤 ・カタログギフト(上記のような消え物を掲載したもの) |

満中陰志には、ふさわしくないタブーな品物もあります。

| これはNG! |

| ・肉 ・魚 ・お酒 ・昆布 ・鰹節 ・商品券 ※上記のものを掲載したカタログギフトがNG |

生の肉や魚は「四つ足生臭もの」といった殺生を連想させるとして仏教が禁じているタブーな品物。また、慶事用に選ばれる縁起物も避けるのがマナーです。

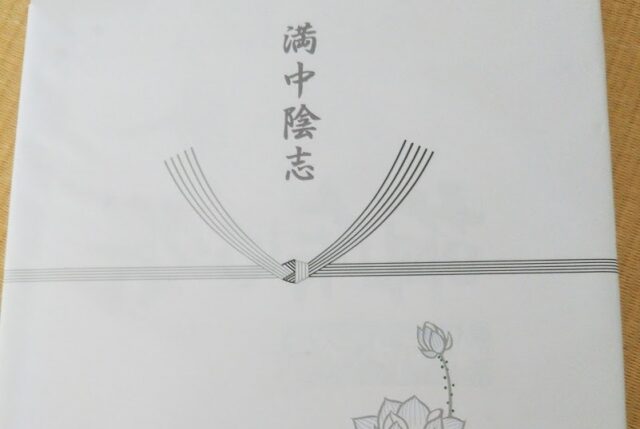

満中陰志の掛け紙と表書き

満中陰志の場合、慶事用の贈答品につけられている熨斗(のし)のない掛け紙を使用します。水引は黒白または黄白の結び切りで表書きは「満中陰志」としましょう。ただし、法要の場での即日返しでは表書きを「志」とするのが一般的です。

満中陰志の金額相場

満中陰志の金額は香典の金額によって変わりますので、目安となる考え方を確認しておきましょう。

| 半返し | ・基本的には香典の半額程度を意味する「半返し」が目安。 ・例:香典が5000円の場合は2500円程度。 ※高額だった場合は「3分の1返し」でもよい。 |

| 即日返し (志) | ・香典を相場の5000円から10000円として想定。 ・一律で2500円〜5000円程度の返礼品を用意。 ※想定より高額だった場合は改めて満中陰志をお返しする。 |

満中陰志を渡す時期

満中陰志は満中陰法要から1か月以内を目安に挨拶状とともにお返しします。満中陰志とともに送る挨拶状に必要な項目は以下の通りです。

| 挨拶状の項目 |

| ・頭語と結語(謹啓→謹白、拝啓→敬具など) ・故人の名前(戒名があれば戒名も記載) ・参列やご香典へのお礼 ・法要を終えられたことの報告 ・故人との生前の付き合いへの感謝(必要に応じて) ・書面での挨拶となったお詫び ・日付 ・差出人 ・満中陰志の品物を添えている旨 ※句読点を使用しない、季節の挨拶は用いない |

挨拶状の例文もご活用ください。

| 例文 |

| 謹啓 さて過日 父 ○○○○儀 永眠に際しましては 御懇篤なる御弔意ならびに御芳志を賜り 誠に有り難く厚く御礼申し上げます おかげをもちまして このほど満中陰の法要を相営みました つきましては さっそく拝趨の上御礼申し上げるところ 略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます 謹白 令和○年○月○日 山田花子 追伸 満中陰の御品までに粗品をお届けさせていただきました 御受納くださいますようお願い申し上げます |

満中陰法要後の満中陰志の渡し方マナー

満中陰法要後に満中陰志を渡すときは、先方に失礼のないようマナーに気をつけましょう。満中陰志の渡し方は「手渡し」か「配送」になりますので、それぞれのポイントを参考にしてください。

| 手渡し | 挨拶状は不要ですが、口頭で参列や御香典へのお礼、満中陰を迎えたことの報告をします。アポなしで訪問するのは失礼にあたるので、必ず先方の都合を確認してから出向きましょう。手渡しでは紙袋のまま品物を渡さないよう注意してください。 |

| 配送 | 品物に挨拶状を添え、先方の留守や慶事に重ならないように到着日時を調整しながら発送します。発送の前に電話で配送の旨を伝えておいてもいいでしょう。 |

まとめ

満中陰法要は故人が亡くなってから「49日目」を迎えるタイミングで行われるため四十九日法要と混同されますが法要の意味は同じです。

| 満中陰 | 故人が極楽浄土に行けるかどうか7日ごとに7回の「裁き」を受ける期間の満了 |

| 四十九日 | 故人が極楽浄土に行けるかどうか7日ごとに7回の「裁き」を受ける忌日の最終日 |

仏教では故人が四十九日を迎えたことを「満中陰」として満中陰法要や四十九日法要といった「忌明けの法要」を行います。

満中陰法要では「納骨」を同時に行うこともありますので、どのような形式にするかを検討しながら流れや準備については菩提寺などに相談するといいでしょう。

また、満中陰法要では参列者への香典返しとして「満中陰志」という返礼品を贈ります。「粗供養」とは別のものですので、掛け紙の表書きや時期を間違えないように気をつけましょう。

| 満中陰志(まんちゅういんし) | 満中陰法要後の1か月以内に参列者から受け取った香典への返礼品 |

| 粗供養(そくよう) | 葬儀や法要の当日に参列へのお礼として参列者に渡される会葬御礼品 |

本記事では、満中陰志にふさわしい品物やタブーな品物、満中陰志の渡し方マナーについても紹介しました。ぜひ、本記事を参考にして今後の準備にお役立てください。

尚、法要についての関連記事もありますので、よければ合わせてご参照ください。