故人を供養するための法事ですが、日程をどうすればいいかとお悩みではありませんか?

大切な仏事ですから、ふさわしい日程を決めてから参列者に案内したいですよね。

「法事をやるべきでないタブーな日はある?」

「法事も大安や仏滅などの“六曜”で決めるの?」

「法事を行うのに最もふさわしい日程とは?」

このように、法事の日程にまつまる悩みや疑問があれば本記事を参考にしながら解決しましょう。

| ◆この記事でわかること |

|

ぜひ、本記事を活用していただき、予定している法事の日程決めにお役立てください。

法事をやってはいけない日がある?

仏教において、法事をやってはいけない日というのはありません。とはいえ、国民の祝日や親族の結婚式との同日などは「おめでたい日と重ならならないように」といった心理的な理由から「法事はやらない方がいい」として避けられる傾向があります。

法事の日程に関係する「六曜」とは?

法事の日程を決めるときに気になるのが、「大安」や「仏滅」が「六曜(ろくよう)」です。六曜は、その日の吉凶を占う暦のようなものですから、本来なら法事の日程には関係ないものですが、その意味から弔事や慶事の日程決めに応用されることがあります。

| 大安(たいあん・だいあん) | 六曜の中で最も「吉」となる日で慶事向き。弔事を行っても問題ないが避けられる傾向。 |

| 先勝(せんしょう・せんかち) | 午前が「吉」で午後が「凶」となる日。万事急ぐことがよいとされている。 |

| 先負(せんぶ・さきまけ) | 午前が「凶」で午後が「大吉」となる日。勝負事や急用は避けたいとされている。 |

| 友引(ともびき) | 朝夕が「吉」で昼が「凶」となる日。葬儀や法事などの弔事では避けられることが多い。 |

| 仏滅(ぶつめつ) | 六曜の中で最も「凶」となる日。すべてにおいて縁起が悪いとされている。 |

| 赤口(しゃっこう・せきぐち) | 朝夕が「凶」で正午のみ「吉」となる日。法事に不向きではないが避けられることもある。 |

「友引(ともびき)」は、故人が「友」を「引く」といった語呂合わせで「この世の者を、あの世に連れて行ってしまう」などと考えられることから法事には不向きとされています。

しかしながら、仏教における教えでも規律でもありませんので、友引に法事を行うことは問題ありません。ただ、喪主や施主、参列者など関係者が過敏になるようでしたら、別の日に替えるのが無難でしょう。

法事の開催にふさわしい日程の決め方

ここでは、法事の開催にふさわしい日程の決め方について紹介します。

- ●故人の命日に合わせる

- ●平日や年末年始を避ける

- ●お寺や僧侶の予定に合わせる

- ●会場の空き状況を確認しておく

- ●親族同士で確認し合っておく

それぞれのポイントを解説します。

故人の命日に合わせる

法事は故人の供養のために行うものですから、命日に合わせて日程を調整するのが原則です。

| 命日とは |

| 故人が亡くなった日を含めて○日目にあたる日。※「故人が亡くなる前日」から数える地域もあり。 |

命日からの数え方によって法事の内容がかわりますので、「一周忌」の前と後で分けて見ていきましょう。

法事の数え方(一周忌まで)

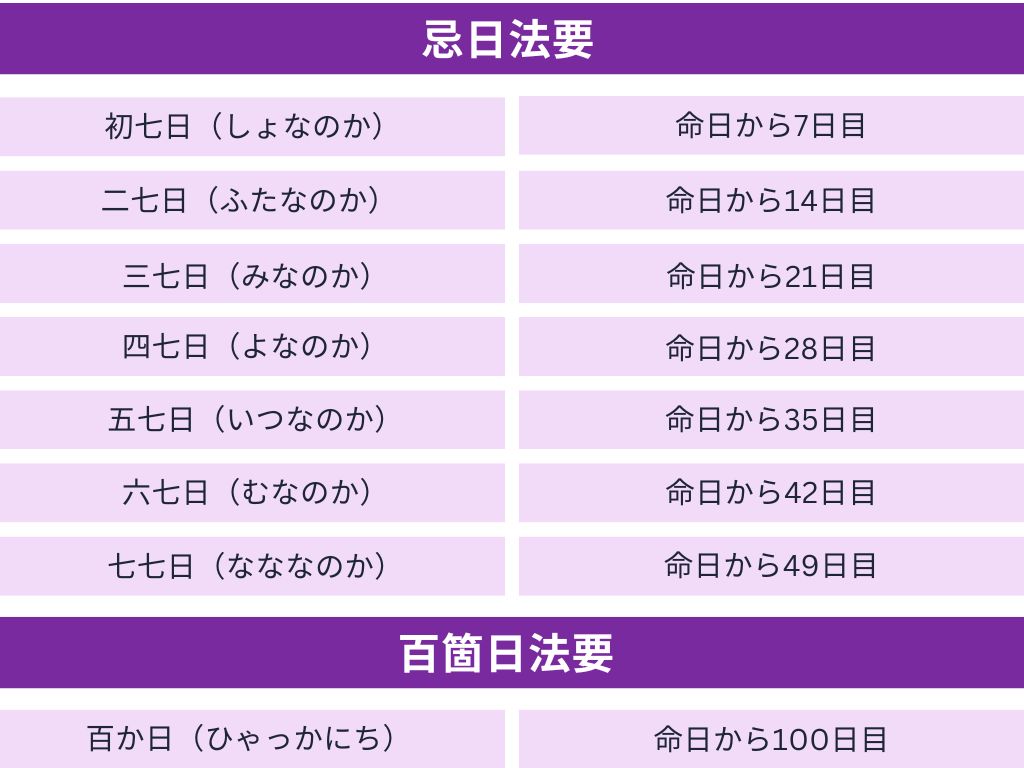

一周忌までの法要には、故人が亡くなってから7日ごとの7回にわたって行われる忌日法要と命日から100日目の節目で行われる百箇日法要があります。

「初七日(しょなのか)」は参列者の都合を考慮して葬儀と同日に繰り上げて行われるのが一般的。いわゆる四十九日にあたる「七七日(なななのか)」までは省略されることが多く、百箇日法要の開催も家や地域によってまちまちです。

法事の数え方(一周忌まで)

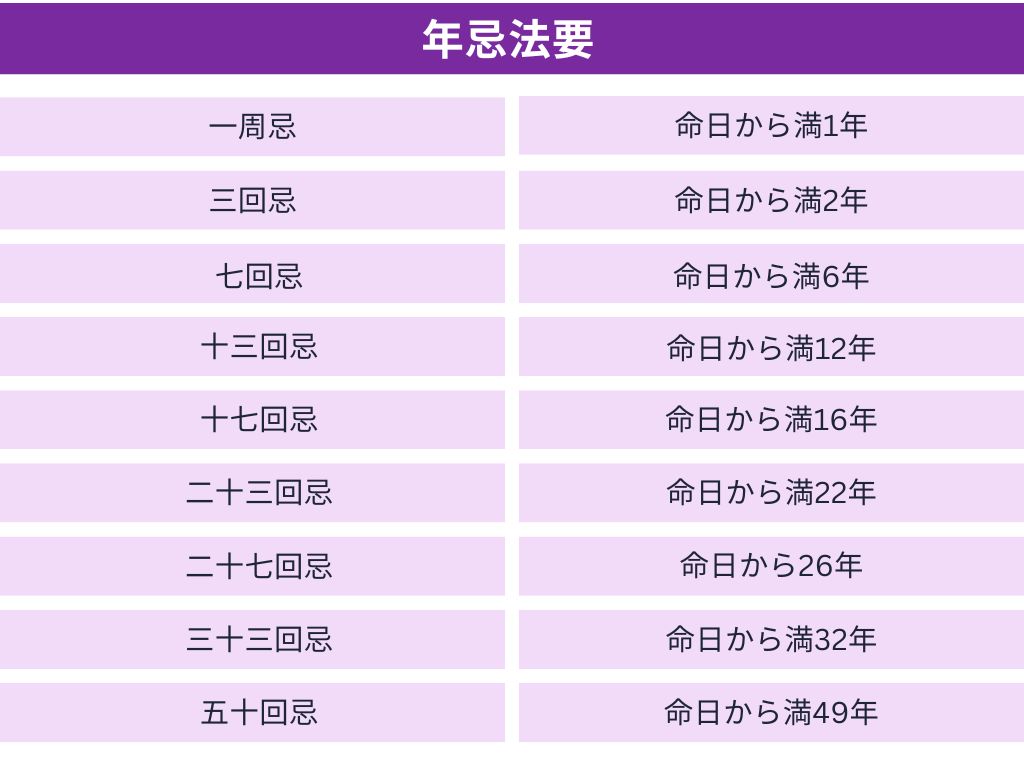

故人の命日から満1年以降の法要を年忌法要といいます。ここで気をつけたいのは、「回忌」と「周忌」の違いです。

故人が亡くなったその日が「一回忌」の命日となるため、満1年での年忌法要は「二回忌」にあたりますが、奇数を重んじる仏教では「二回忌」とはせず「一周忌」とします。

| 回忌 | 故人が亡くなった年を含めて数える。 |

| 周忌 | 故人が亡くなった年を「0」として、命日を迎えるたびに1年ずつ加えて満年数で数える。 |

本来は、故人の命日である「忌日」に行うのが法事の慣わしですが、参列者の集まりやすさを考慮して忌日よりも前に行われる傾向です。

どうしても忌日に法事が行えない場合は、「供養のための良い日があるなら御先祖様にとっても不都合はないだろう」という仏教の教えにもとづいて前倒しされるのが一般的。

一方で「故人は親族に頼めないのだから供養を遅らせては申し訳ない」といった考えから後倒しはよくないとされていますが、仏教の規律ではないため数日程度の後倒しは問題ありません。

平日や年末年始を避ける

法事は、法要と会食とで数時間かかります。そのため、平日であれば参列者が会社や学校を休まなくてはなりませんし、なにかと多忙な年末年始は参列者との都合が調整しにくくなります。

命日の前でも後でもかまいませんが、参列者の集まりやすさを考えれば、できるだけ命日に近い土日で都合のいい日に行えるようにするのがよいでしょう。

お寺や僧侶の予定に合わせる

法事は、お寺に依頼したり、お寺から僧侶を招いたりして行いますので、先方の予定を確認しながら日程を決めます。特に、お盆やお彼岸などの時期は法要そのものが増えますので、早めに相談して予定を合わせておくようにしましょう。

会場の空き状況を確認しておく

法要会館やホテルなどで法事を行う場合は、会場の空き状況を確認しながら日程を調整します。アクセス至便な法要会館や慶事と重なりやすい時期のホテルは予約が埋まりやすいため、早めに連絡をして手配するようにしましょう。

親族同士で確認し合っておく

できるだけ親族が参列しやすくなるよう、都合の悪い日や希望などを確認し合うことが大切です。また、結婚式や引っ越しなどと時期をずらしたいと考えている親族がいるかもしれませんので、法事当日だけでなく周辺の予定についても調整しておきましょう。

法事の日程が決まってからの準備

法事の日程が決まったら、当日までに必要な準備をしましょう。

- ●会場の手配

- ●会食の手配

- ●参列者への案内

- ●お供え物の用意

- ●引き出物の用意

- ●お布施などの用意

- ●参列者は香典を用意

それぞれの準備について詳しく紹介していきます。

会場の手配

法事は、お寺、会館、自宅で行うのが一般的です。どこで行えばいいか検討するため、それぞれのメリット・デメリットを比較しましょう。

| 会場 | メリット | デメリット |

| お寺 | ・僧侶の手配がいらない。 ・仏教の教えにもとづいて行われる。 ・法事の場にふさわしい雰囲気がある。 | ・遠方の場合は移動に時間がかかる。 ・お寺の都合に合わせなければならない。 ・お寺によって会場使用料が必要になる。 |

| 会館 | ・法事向けのプランを提供している。 ・会食の手配をしてもらえる。 ・法事に必要な準備を委託できる。 ・駐車場が完備されている。 | ・法事の規模や内容によって予算に幅がある。 ・会場に合わせた日程から決めなければならない。 ・お寺のような宗教的な雰囲気がない。 |

| 自宅 | ・親族だけで都合のいい日程が決められる。 ・故人を偲ぶのにふさわしい雰囲気がる。 ・お寺や会館よりも予算が抑えられる場合がある。 | ・お供え物の用意や僧侶の手配などを準備する必要がある。 ・店予約や食事の用意など会食の準備をしないといけない。 ・スペースが限られるため案内できる参列者が限定される。 ・参列者のために必要な駐車場が確保しづらい。 |

もし、先祖代々のお墓をまつっている「菩提寺」があれば、日程を相談したり、お布施や準備について確認したりしておきましょう。

どの地域からでも利用できる「お坊さん便」などの僧侶手配サービスもありますので、菩提寺がない場合や、自宅に僧侶を招きたい場合に利用してはどうでしょうか

会食の手配

通常、「お斎(おとき)」と呼ばれる会食と法要を一緒に行うことを法事といいます。たとえば、午前中に法要を行ってからお昼に会食を設けたり、あるいは午後から法要を行って夕食の場を設けたりするのが一般的です。

もし、自宅で行うのであればお店の予約や宅配などで会食の場をととのえましょう。

お斎については詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。

参列者への案内

法事の日程が決まったら、参列予定者に日時や場所などの詳細を案内しましょう。同居している家族や頻繁に付き合いのある親戚なら電話やメールでもかまいませんが、目上の親族や家族以外の対象者には案内状を出すのがマナーです。

法要の案内状については詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。

お供え物の用意

仏教の教えにより、法事などの仏事では「五供(ごくう)」と呼ばれるお供え物を用意する慣わしがあります。近しい親族だけで行う場合は規律に縛られすぎず、故人の好みや親族の気持ちを反映させたものなどを供えてもかまいません。

| 五供(ごくう) | 詳細 |

| 香 | 線香や焼香など香りの立つもの。 |

| 花 | 菊、ユリ、スプレーマムなど。※椿、バラ、ボタンは不向き。 |

| 灯明 | ろうそくの灯り。 |

| 浄水 | お水、お茶。 |

| 飲食 | ご飯、お菓子、果物など。 |

引き出物の用意

法事では、お供えや参列へのお礼として参列者に引き出物を渡します。引き出物の金額相場は2千円~5千円程度ですが、法事の内容や規模、参列者層に合わせて適切に設定しましょう。引き出物の掛け紙は「熨斗(のし)」なし、水引は黒白か黄白の結び切り、表書きは「粗供養」「志」などとするのがマナーです。

尚、法要の引き出物については、詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてご参照ください。

お布施などの用意

法事に僧侶を招いた場合、お布施などのお金を渡します。お布施などの金額相場は法事の内容やお寺の方針によって異なりますので、日程決めのタイミングで確認しておきましょう。

| お布施 | 一般的に読経などの謝礼金とされるもので、本来は御本尊へのお供えとしてお寺に預けるお金。 |

| 御車代 | 自宅や会館などでの法事に僧侶を招く場合、交通費として僧侶に渡すお金。 |

| 御膳料 | お斎(おとき)と呼ばれる会食に僧侶が出席しない場合、食事代として僧侶に渡すお金。 |

お布施など、法要で僧侶に渡すお金については詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてお読みください。

参列者は香典を用意

参列者の場合、法事には香典を持参します。もし法事に案内されていて参列できない場合でも香典だけは送るのがマナーです。

香典の金額は故人との関係性によって異なりますが、ごく近しい家族のみで行う場合は「香典なし」にして法事にかかる費用を家族で分担するケースもあるので事前に相談しておきましょう。

| 関係 | 金額相場 |

| 親族 | 5千円~1万円 |

| 友人、知人 | 3千円~5千円 |

香典は包む金額に合わせたグレードの不祝儀袋に入れます。水引は黒白か黄白の結び切り、表書きは「御仏前」、あるいは宗教も宗派も問わない「御霊前」などとします。また、初七日法要までは「薄墨」ですが、初七日を過ぎてからは「濃墨」の毛筆や筆ペンを使用しましょう。

香典の金額や書き方などのマナーについては詳しく書かれた関連記事がありますので、よければ合わせてお読みください。

まとめ

法事を「やってはいけない日」というのはありませんが、日程に悩んだらポイントに沿って決めていきましょう。

ここで、法事の日程の決め方をおさらい。

- ●故人の命日に合わせる。

- ●平日や年末年始を避ける。

- ●お寺や僧侶の予定に合わせる。

- ●会場の空き状況を確認しておく。

- ●親族同士で確認し合っておく。

大安や仏滅などの「六曜」は仏教と関係ないため、どの日に当たっても問題ありませんが、親族が気にする場合もありますので相談しておくのも大切なポイントです。

本記事では、法事の日程が決まってからの準備についても紹介しました。

ぜひ、本記事を活用していただき、大切な供養の日を迎えるためにお役立てください。

尚、これからの法事の開催に役立つ関連記事もありますので、よければ合わせてご参照ください。