結納金を贈るにしても、何を用意して、どう包むかわからないと準備がすすみません。

たとえば以下のような不明点はありませんでしょうか。

「結納金に使う紙幣の種類は?」

「お札の向きや好ましい入れ方は?」

「ご祝儀袋の正しい書き方は?」

「金額によって包み方が違うの?」

このように、結納金を包むときの疑問を解決しましょう。

本記事では、以下の内容で解説します。

- ●結納金に必要な紙幣

- ●結納金を包むアイテム

- ●表書き、中書きの正しい書き方

- ●お札の向き、金額で違う入れ方

ぜひ、本記事を活用してマナーに沿った結納金の準備をしてくださいね。

結納金を包むため必要なもの

ここでは、結納金を包むのに必要なものを紹介します。

ふさわしい紙幣のほか、金額によって異なる袋や箱を用意しましょう。

- ●紙幣の種類は未使用の新札のみ

- ●ご祝儀袋は華やかな結納金封で

- ●金額が100万円以上なら結納箱に

それぞれ詳しく見ていきましょう。

紙幣の種類は未使用の新札のみ

結納金は必ず新札で用意します。

ただし、新札への交換には手数料がかかったり、交換できる枚数に制限があったりしますので注意しましょう。

金融機関によっても対応が異なるため、早めに確認しておくのも必須ポイントです。

ご祝儀袋は華やかな結納金袋で

結納金を包む場合、ご祝儀袋は「あわじ結びの水引」「2枚以上重なったもの」など華やかな結納金袋を使いましょう。

結納のような「一生に一度」の慶事では、なかなか解けない「結び切り」の水引を使うのですが、あわじ結びは結び切りを変形させたスタイルで両端を引っ張ると結び目が固くなるため「末永い付き合い」を意味します。

関西では結納金の水引に「松の飾り」を、柳樽料(酒料)には「竹の飾り」を、松魚料(肴料)には「梅の飾り」をあしらう風習がありますのでご注意ください。

また、「幸せが重なるように」との願いから、包み紙が2枚以上重なっていることも重要。見た目だけ2枚重ねになったタイプでもNGではありませんが、より丁寧で格式が高いのは2枚以上の紙で重ねたタイプです。

表包みのデザインは「紅白」を基調としたものが一般的ですが、婿養子を迎える場合は地域によって「青白」「緑白」になるため事前に確認を。

結納箱は結納グッズの専門店やネットショップなどで購入できますので、金額や結納の形式に合わせたタイプから選びましょう。

金額が100万円以上なら結納箱に

結納金が100万円以上の場合は袋だと型崩れするため「結納箱」と呼ばれる桐箱や金子箱に入れます。

結納箱にはフタ式と引き出し式がありますが金額によるタイプ分けはなく、金額に応じて箱の厚さや大きさが変わるだけです。

結納箱に結納金を入れる場合は、箱の上から「あわじ結び」の水引が付いた上包みをかぶせて包みます。

結納箱は結納セットを販売している専門店やネットショップなどで購入できますので、金額に見合ったグレードのものを選びましょう。

結納金の相場や金額の目安については詳しく書かれた記事がありますので、よければ合わせてお読みください。

結婚が決まったら、結納金をどうするか悩みますよね。ふさわしい金額はいくらか、恥ずかしくない金額は包みたいけれど自分にも準備できる額なのかなど、いろいろ気になるのではないでしょうか。「とりあえず結納金の相場が知りたい!」「[…]

結納金の正しい包み方|表書き

ここでは、結納金の表書きについて紹介します。

結納金袋の場合は外包み、結納箱の場合は上包みとして確認してください。

地域によって、あるいは結納の形式によって異なるため、それぞれ見ていきましょう。

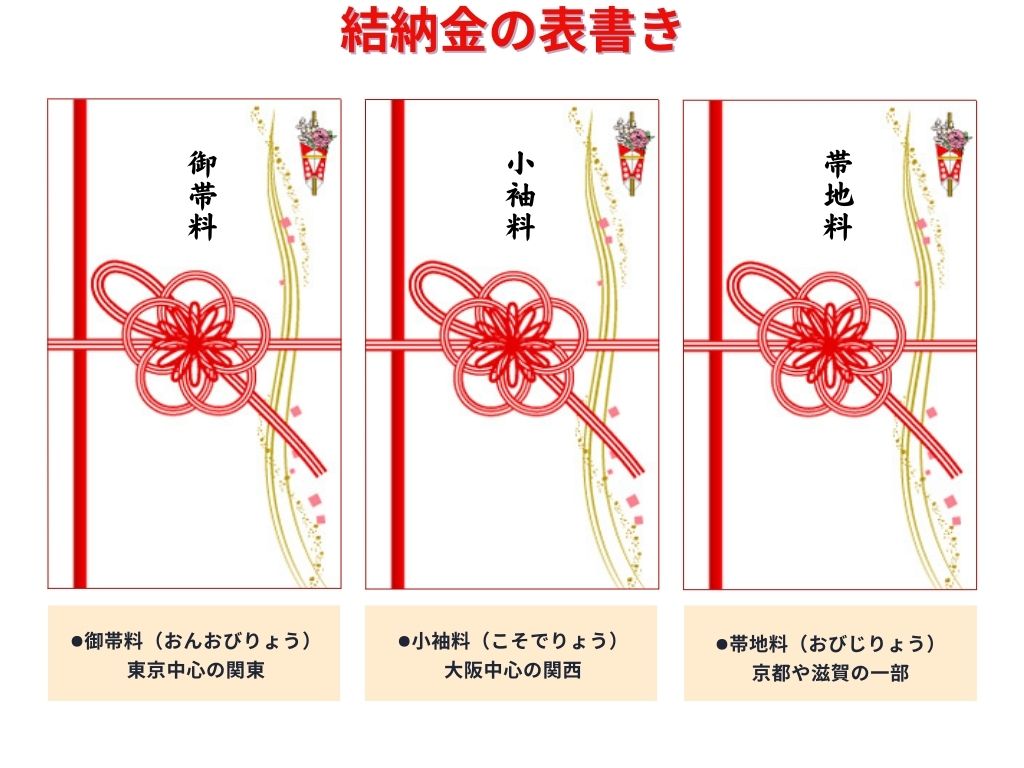

地域によって違う書き方

結納金は地域によって呼び方が違うため、表書きも変わります。

- 「御帯料(おんおびりょう)」……東京中心の関東

- 「小袖料(こそでりょう)」……大阪中心の関西

- 「帯地料(おびじりょう)」……京都や滋賀の一部

そもそも結納金は花嫁衣裳を作ってもらうための「衣装代」として渡されるもので、もともとは反物を現物で贈っていたため「帯」「小袖」など着物に関する言葉が使われているのです。

ただ、四国や九州では「結納料」とするケースもあります。

もし「花嫁、花婿、どちらの地域のスタイルを採用するの?」と迷ったら、両家で相談する必要があります。

地域における結納の違いについては詳しく書かれた記事がありますので、よければ合わせてお読みください。

結納は古くからの伝統儀式なため、何を用意したらいいのか、どのような決まりがあるのか悩みますよね。「結納品の内容が知りたい!」「結納品の正しい渡し方は?」「地域や形式の具体的な違いって?」「自分たちの結納のベストな方法は?[…]

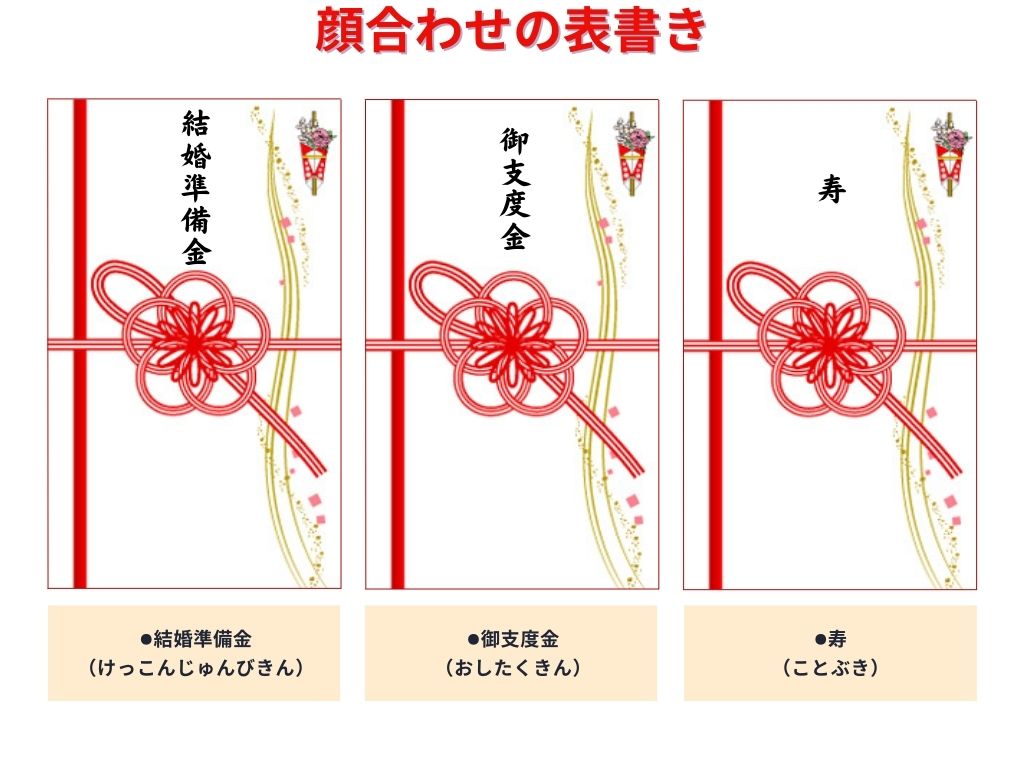

顔合わせの場合の書き方

結納という形ではなく、簡略化された顔合わせ食事会で結納金の代わりとなる「結婚準備金」「御支度金」を贈る場合に使えます。

しかし婚約儀式として簡略化されていても、「結婚準備金」「御支度金」の相場は結納金と代わりません。

ふたりへの「お祝金」としての意味合いが強いなら、「寿」「御祝」などの表書きでも可能ですし、「寿」は略式結納の場合でも使えます。

顔御合わせ食事会と結納の違いについては詳しく書かれた記事がありますので、よければ合わせてお読みください。

ふたりが結婚を決めたら、次は「結納」や「顔合わせ食事会」をどうするか気になるところ。それぞれ何をやるのか、どちらも行うべきか、ほかのカップルはどうなのかなど、いろいろな疑問がありませんか?「そもそも結納って?」「みんな結[…]

名前は基本的に書かなくてよい

結納金は「誰が」「誰に」渡すものかわかっているため、基本的に名前は書きません。

どうしても名前を入れたい場合は「苗字」だけ記入しましょう。

ただ、略式結納で目録がない場合は「フルネーム」で記入します。

ちなみに、代筆してくれる結納ショップもありますので、「毛筆に自信がない」という場合は事前に確認しておきましょう。

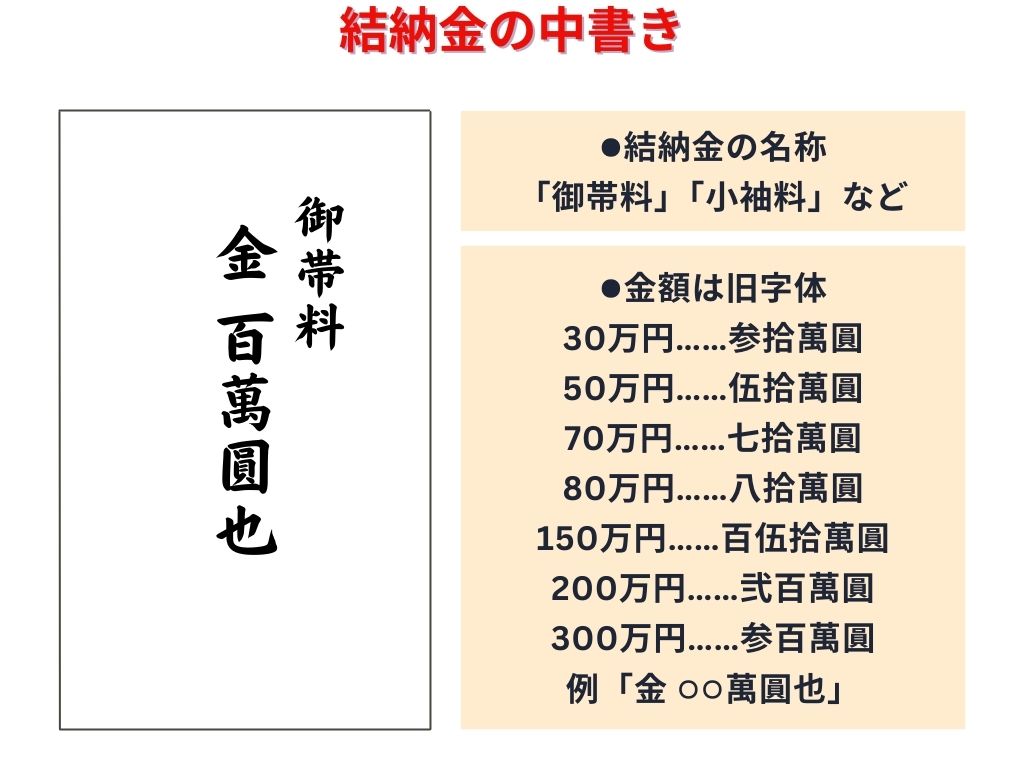

結納金の正しい包み方|中書き

結納金の中書きは中包みに金額を書くもので、旧字体を使うのがマナーです。

たとえば100万円なら「百萬圓」とし、末尾に「也」を添えて「百万円『です』」と書きます。

~旧字体の金額一例~

- ●30万円……参拾萬圓

- ●50万円……伍拾萬圓

- ●70万円……七拾萬圓

- ●80万円……八拾萬圓

- ●150万円……百伍拾萬圓

- ●200万円……弐百萬圓

- ●300万円……参百萬圓

ほかの酒肴料と一緒に渡す場合は「御帯料」「小袖料」などと名称を添えると丁寧です。

また、中包みの裏には折り目の先端がきますので、そこに「寿」か「封」と書いて糊付けもします。

ご祝儀袋によっては裏に住所欄もありますが、結納金の場合は書きません。

結納金の正しい包み方|お札の入れ方

お札の向きに絶対的な決まりはありませんが、ご祝儀の場合は人物が描かれた面を表とし、中包みの表に合わせるとよいでしょう。

中包みの「どこが」表になるかは、お札の入れ方によって変わりますので、ぜひ、次の章で「入れ方」を確認してください。

結納金の正しい包み方|お札の入れ方

結納金は、どのような形状で包むかによって包み方が違いますので、それぞれの形状ごとにポイントを確認していきましょう。

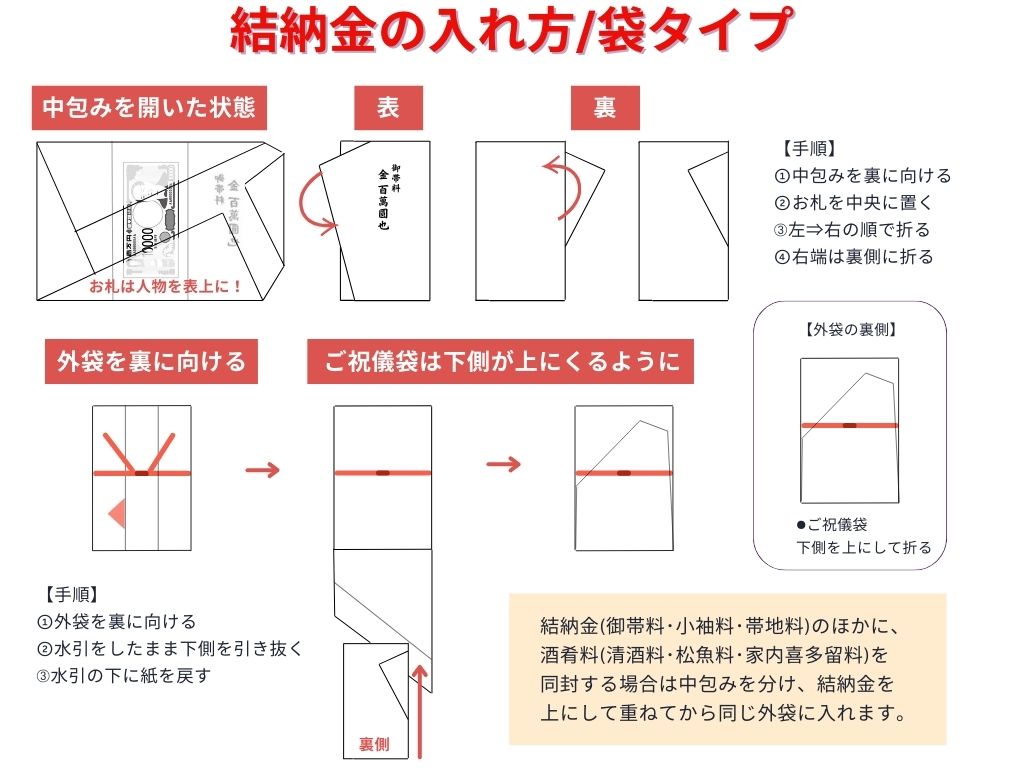

袋タイプに入れる場合

ご祝儀袋を使う場合は、まず中包みにお札を入れます。

お札は中包みの裏側の中央に揃えて置き、人物画のある表を中包みの表と合わせた状態で包みましょう。

ご祝儀袋には水引が掛かっていますが、それを外さず外袋の下側だけを引き抜いてから中包みを入れると形が崩れません。

このとき、ご祝儀袋の表と中包みの表が合うようにして入れます。

ご祝儀袋の裏側は下側を上にして折るのが慶事のマナーですので注意しましょう。

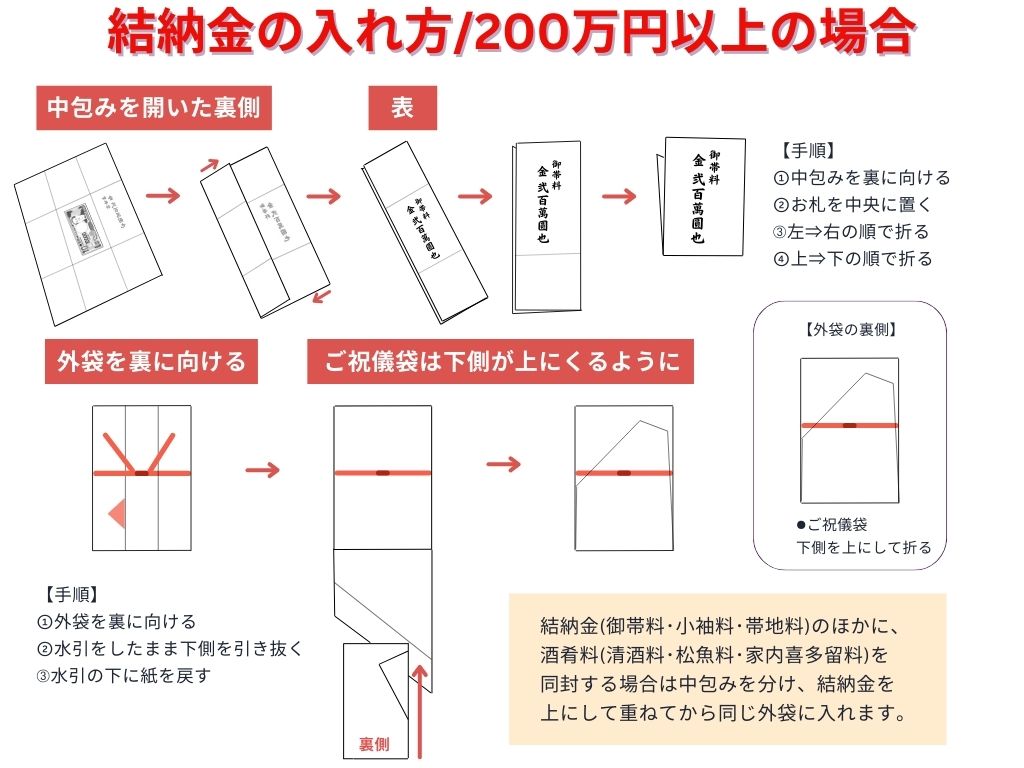

200万円以上入れる場合

結納金を200万円以上包む場合は、中包みの折り方が通常のものと異なります。

お札は中包みの裏側の中央に揃えて置き、人物画のある表を中包みの表と合うよう「左⇒右」「上⇒下」の順で折りましょう。

ご祝儀袋には水引が掛かっていますが、それを外さず外袋の下側だけを引き抜いてから中包みを入れると形が崩れません。

このとき、ご祝儀袋の表と中包みの表が合うようにして入れます。

ご祝儀袋の裏側は下側を上にして折るのが慶事のマナーですので注意しましょう。

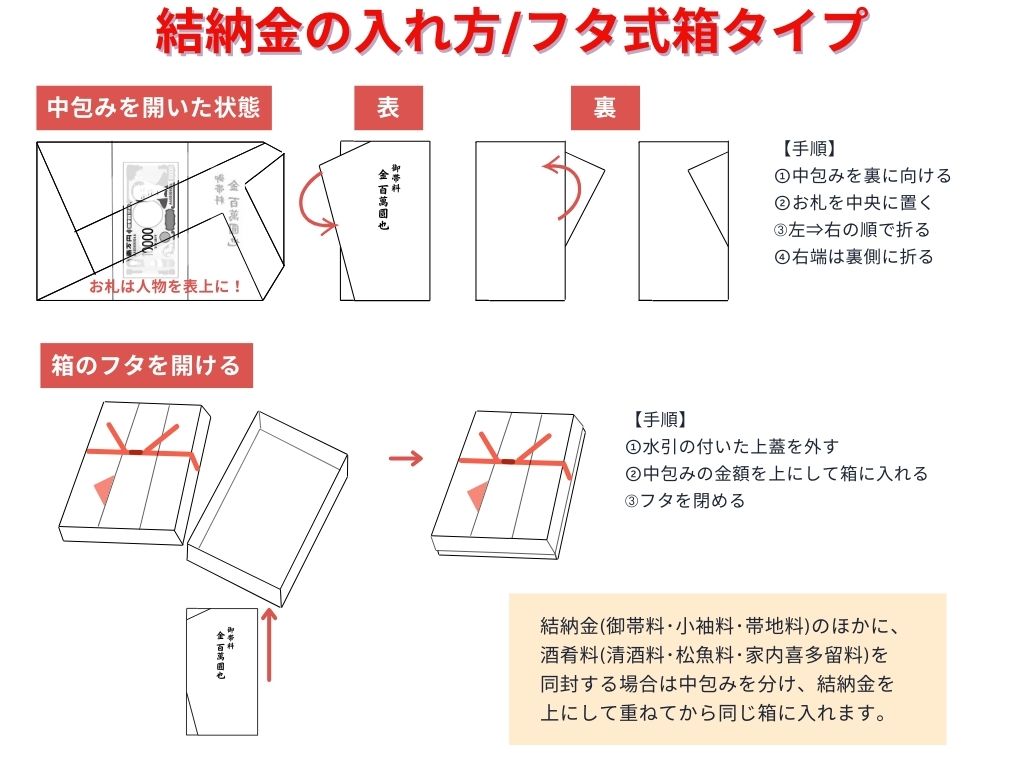

フタ式箱タイプに入れる場合

まず、お札と中包みの表が合うように、お札を中包みの裏側の中央に揃えて包みましょう。

上蓋を開けたら、中包みの表を上にして箱の中に入れてからフタをします。

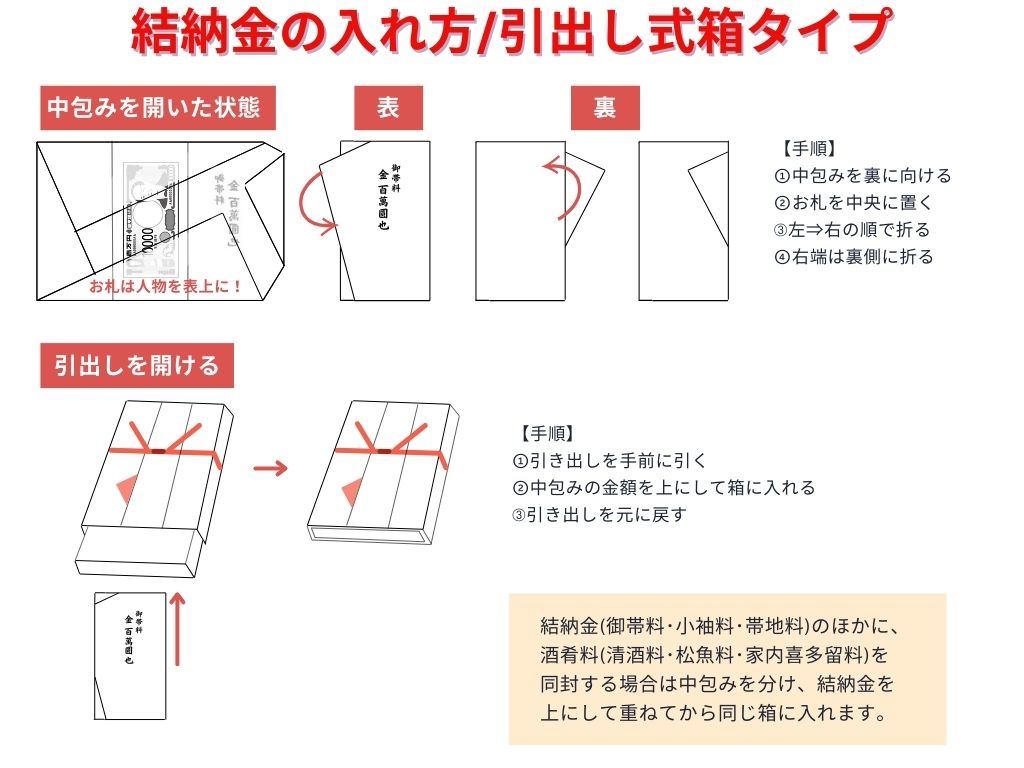

引出し式箱タイプに入れる場合

まず、お札と中包みの表が合うように、お札を中包みの裏側の中央に揃えて包みましょう。

引き出しを引いて箱を開けたら、中包みの表を上にして箱の中に入れてから引出しを戻します。

中包みの入れ方を動画で解説

結納金を包むとき、金額によって厚さが違うため中包みへの入れ方も変わります。

お札の入れ方は「200万円」を目安にして違いを見ていきましょう。

それぞれ動画付きで入れ方の手順を紹介します。

お札「200万円」までの入れ方

- 中包みを左右に開きます。

- 真ん中の部分にお札を入れます。

- 折り目に沿って元に戻します。

- 中包みごと外包みに入れ直します。

お札「200万円」以上の入れ方

- 中包みを全体に大きく広げます。

- 真ん中にお札を置きます。

- お札は人物を上に向けます。

- お札の厚みに応じて位置を調整します。

- 折り目に沿って元に戻します。

- 最後は「上から下」⇒「下から上」と折ります。

- 裏の糊付けはしません。

結納金の正しい渡し方マナー

ここでは、結納金の渡し方マナーを紹介します。

結納金を先方に差し出すまで風呂敷や切手盆などを使いますので、それぞれの渡し方を見ていきましょう。

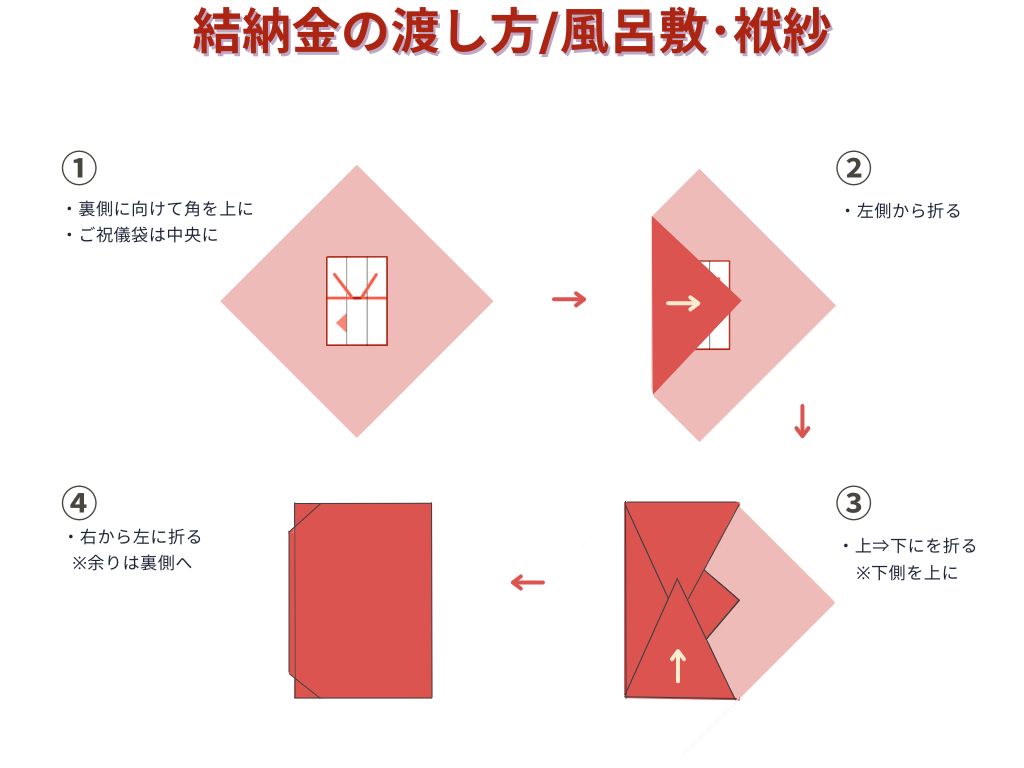

風呂敷・袱紗での渡し方

結納金は先方に差し出す直前まで風呂敷か袱紗に包んでおきましょう。

風呂敷と袱紗に違いはなく、小さめの風呂敷を「袱紗(ふくさ)」といいます。

縁起の良さから風呂敷ごと差し上げる風習もありますので、その場合は新品を用意しておきましょう。

結納にふさわしいのは紫や紺、エンジ、藤色、レンガ色、カラシ色などです。

| ポイント |

| ・風呂敷を裏返して角を上にします。 ・ご祝儀袋(ご祝儀箱)を中央に置きます。 ・まず左側を折り、「上⇒下」の順で折ります。 ・お祝いなので「右開き」になるようにします。 ・余った部分は裏側に折って整えます。 |

風呂敷・袱紗での渡し方がわかる動画もありますので、ご参照ください。

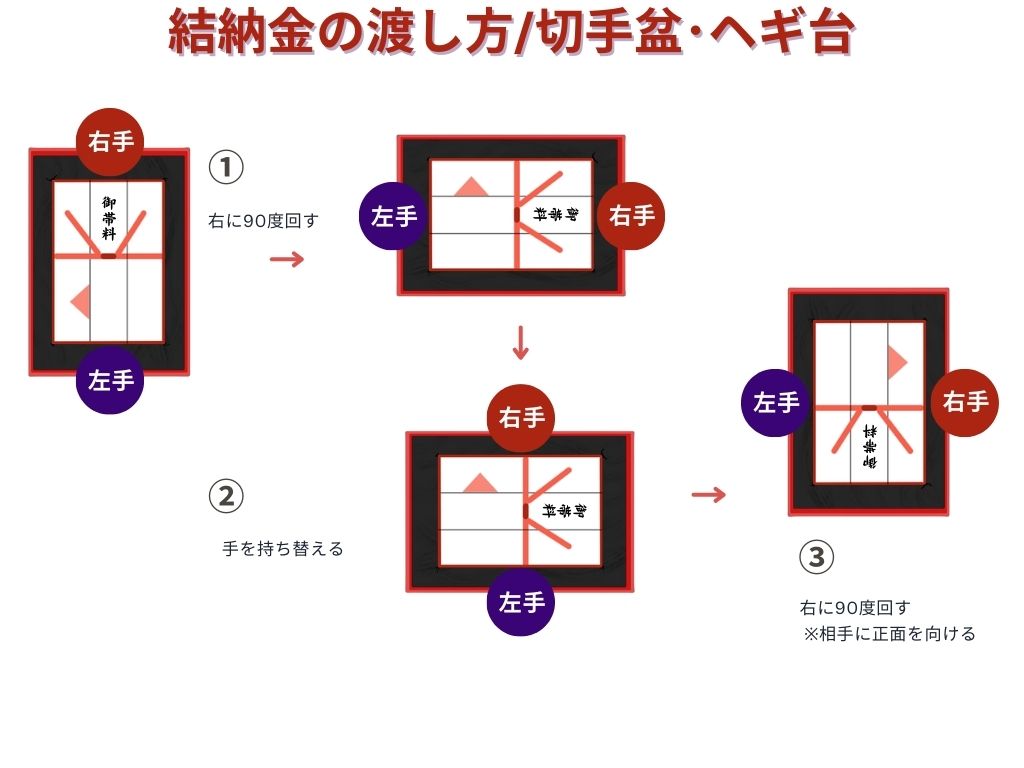

切手盆・ヘギ台での渡し方

結納金を先方に差し出すときは、切手盆かヘギ台に乗せて渡すと丁寧です。

切手盆とは、ご祝儀などを渡すときに使われる漆塗りの盆で、祝儀盆や名刺盆ともいわれます。

ヘギ台とは、神棚などにお供えをするときに使われる木製の盆です。

結納では、目録や家族書などを乗せるのにも使われますので、形式にこだわる場合は用意しておきましょう。

| ポイント |

| ・結納金を切手盆やヘギ台に乗せます。※ヘギ台は継ぎ目を手前に。 ・右手を左手の位置を間違えないよう、右回しにしながら相手に正面を向けます。 ・相手に正面を向けた状態で結納金を差しだします。 |

切手盆やヘギ台での渡し方がわかる動画もありますので、ご参照ください。

結納金は新札を使って正しく包もう

結納金は、「結婚準備のために使ってください」の意味で渡す大切なお金です。

お祝いごとに使うのですから、すべて新札で用意しましょう。

お札は結納金袋か結納箱に入れて渡しますが、表書きは「御帯料」「小袖料」「帯地料」など地域によって異なります。

結納金の額によって中包みの入れ方は異なりますが、中書きは金額や名称を記入します。

お札の向きに決まりはなくても人物を表にすると丁寧です。

古くから継承されてきた伝統儀式であるため、マナーや地域ごとの違いなど初めて知ることが多いかもしれませんが、基本的なポイントを押さえれば初めての結納でもスムーズに準備できます。

ぜひ、本記事の内容を参考にして、結納を迎えるための準備をすすめてくださいね。